目录

快速导航-

卷首絮语 | 厚文有智

卷首絮语 | 厚文有智

-

文气观 | 乙一 天下之物生于“吴”

文气观 | 乙一 天下之物生于“吴”

-

城事 | 城事

城事 | 城事

-

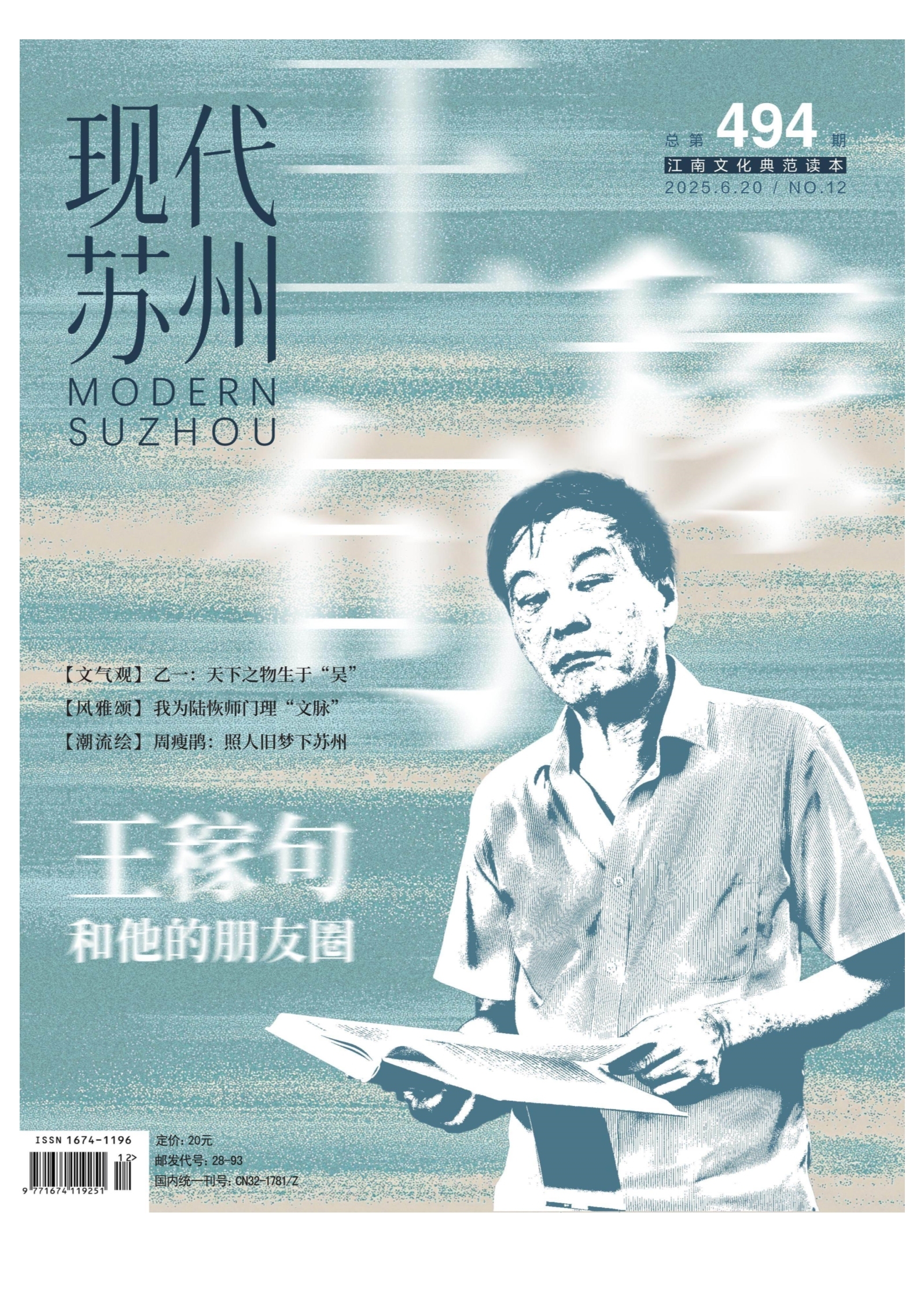

特别策划 | 王稼句和他的朋友圈

特别策划 | 王稼句和他的朋友圈

-

特别策划 | 当代苏州文人交游地图

特别策划 | 当代苏州文人交游地图

-

特别策划 | 我想为中国民俗文化点一盏灯

特别策划 | 我想为中国民俗文化点一盏灯

-

特别策划 | 《美食》,打造中国版“米其林”标准记者

特别策划 | 《美食》,打造中国版“米其林”标准记者

-

特别策划 | 稼句先生 书影小史

特别策划 | 稼句先生 书影小史

-

特别策划 | 苏州应该有间稼句书屋

特别策划 | 苏州应该有间稼句书屋

-

特别策划 | 趣谈王稼句

特别策划 | 趣谈王稼句

-

特别策划 | 识人,听橹花街梦如昨

特别策划 | 识人,听橹花街梦如昨

-

特别策划 | 王稼句先生的酒桌

特别策划 | 王稼句先生的酒桌

-

特别策划 | 苏式生活的核心是悠闲

特别策划 | 苏式生活的核心是悠闲

-

风雅颂 | 夏至吴歌:白居易诗笺里跃出的苏州夏令

风雅颂 | 夏至吴歌:白居易诗笺里跃出的苏州夏令

-

风雅颂 | 我为陆恢师门理“文脉”

风雅颂 | 我为陆恢师门理“文脉”

-

诗城苏州 | 看雨要下多久 这盛夏

诗城苏州 | 看雨要下多久 这盛夏

-

经济眼 | 以点滴能量,汇城市之光

经济眼 | 以点滴能量,汇城市之光

-

潮流绘 | 周瘦鹃:照人旧梦下苏州

潮流绘 | 周瘦鹃:照人旧梦下苏州

-

潮流绘 | 淴浴

潮流绘 | 淴浴

-

潮流绘 | 水袖轻扬处,长情莫过桥文

潮流绘 | 水袖轻扬处,长情莫过桥文

-

潮流绘 | AI音乐创作,智能艺术“新玩法”

潮流绘 | AI音乐创作,智能艺术“新玩法”

-

园视点 | 苏州,AI企业优选着陆点

园视点 | 苏州,AI企业优选着陆点

-

园视点 | 雪域高原上的“医疗奇兵”

园视点 | 雪域高原上的“医疗奇兵”

-

新叙事 | 我那天真烂漫的岁月

新叙事 | 我那天真烂漫的岁月

-

专栏 | 写意,生命和灵性

专栏 | 写意,生命和灵性

-

专栏 | 闲时闲适

专栏 | 闲时闲适

-

专栏 | 吴浸阳:苏州吴门琴派的先驱者

专栏 | 吴浸阳:苏州吴门琴派的先驱者

登录

登录