目录

快速导航-

卷首絮语 | 面里的自由

卷首絮语 | 面里的自由

-

文气观 | 杨旭辉:千年流转,一城风雅自成诗

文气观 | 杨旭辉:千年流转,一城风雅自成诗

-

文气观 | 慢而有成,如幻苏州

文气观 | 慢而有成,如幻苏州

-

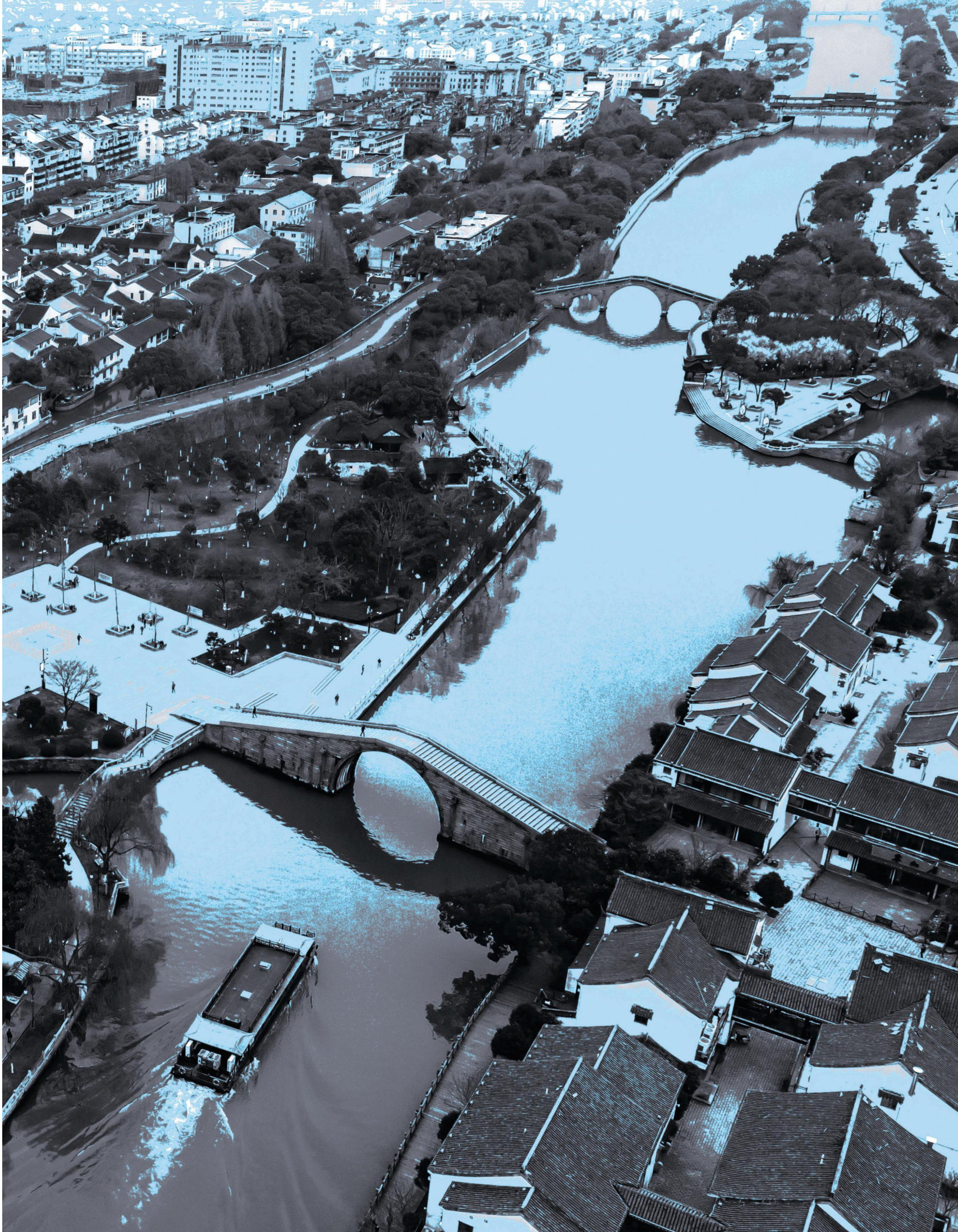

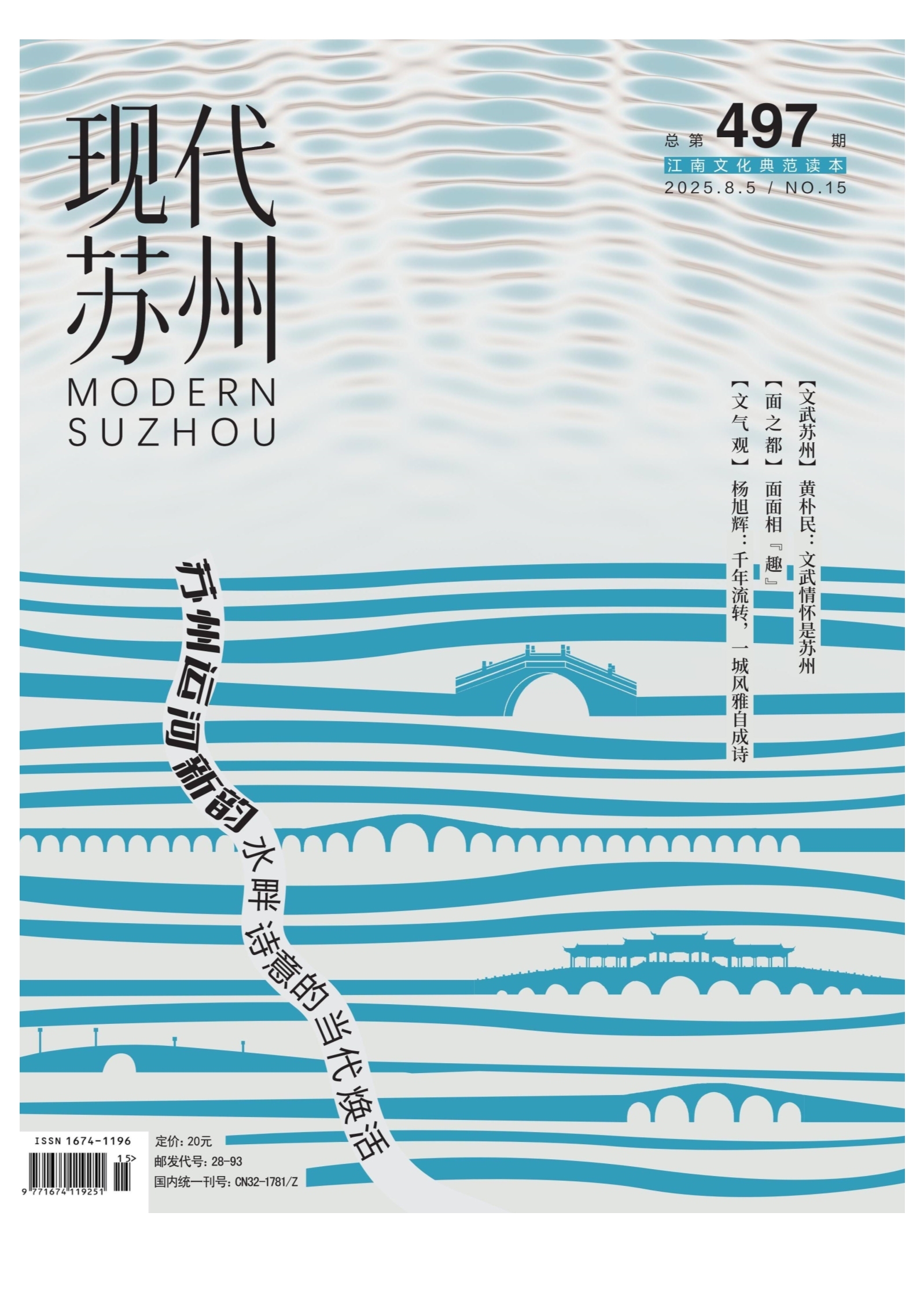

特别策划 | 苏州运河新韵水畔诗意的当代焕活

特别策划 | 苏州运河新韵水畔诗意的当代焕活

-

特别策划 | 狮子山下的故事一座城市广场的山水人文交响

特别策划 | 狮子山下的故事一座城市广场的山水人文交响

-

特别策划 | 在岁月流转间看到文旅最生动的样子

特别策划 | 在岁月流转间看到文旅最生动的样子

-

特别策划 | 从青山到乐园一场心灵与感官的旅行

特别策划 | 从青山到乐园一场心灵与感官的旅行

-

特别策划 | 白马涧畔生态绿廊中的轻奢露营与溪拾趣

特别策划 | 白马涧畔生态绿廊中的轻奢露营与溪拾趣

-

特别策划 | 山塘新章千年运河畔铺陈非遗新画卷

特别策划 | 山塘新章千年运河畔铺陈非遗新画卷

-

特别策划 | 横塘一梦,石湖千诗触摸江南的千年脉搏

特别策划 | 横塘一梦,石湖千诗触摸江南的千年脉搏

-

面之都 | 面之都·面面相“趣”

面之都 | 面之都·面面相“趣”

-

面之都 | 金海华满庭芳:一碗面里的江南风雅和情怀

面之都 | 金海华满庭芳:一碗面里的江南风雅和情怀

-

文武苏州 | 黄朴民:文武情怀是苏州

文武苏州 | 黄朴民:文武情怀是苏州

-

文武苏州 | 吴门尚文,而武亦盛

文武苏州 | 吴门尚文,而武亦盛

-

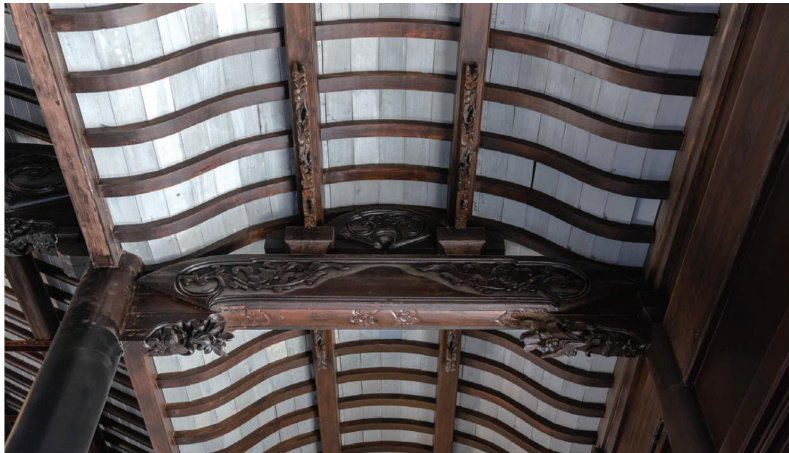

姑苏古城 | 古城焕新指南当老建筑遇见现代生活

姑苏古城 | 古城焕新指南当老建筑遇见现代生活

-

姑苏古城 | 中医业态入驻多元医派焕新姑苏古城

姑苏古城 | 中医业态入驻多元医派焕新姑苏古城

-

风雅颂 | 弦歌连旧梦,“茉莉” 载新腔

风雅颂 | 弦歌连旧梦,“茉莉” 载新腔

-

潮流绘 | 姑苏深处有家园

潮流绘 | 姑苏深处有家园

-

潮流绘 | 解锁“新临顿”在街巷高处,漫读古今

潮流绘 | 解锁“新临顿”在街巷高处,漫读古今

-

潮流绘 | 院长:太仓医缘

潮流绘 | 院长:太仓医缘

-

身心禅 | 狮山少年的生动研学

身心禅 | 狮山少年的生动研学

-

身心禅 | 荷风漫苏州共赴“荷诞日”

身心禅 | 荷风漫苏州共赴“荷诞日”

-

新叙事 | 620年,郑和激起的 “浪”仍在回响

新叙事 | 620年,郑和激起的 “浪”仍在回响

-

专栏 | 文震亨

专栏 | 文震亨

-

专栏 | 自己的烟火

专栏 | 自己的烟火

-

专栏 | 梦南轩

专栏 | 梦南轩

登录

登录