- 全部分类/

- 时政军事/

- 人大研究

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

人大前沿话题 | “四个机关”的定位体现了人民代表大会制度核心要义

人大前沿话题 | “四个机关”的定位体现了人民代表大会制度核心要义

-

人大前沿话题 | 充分发挥基层立法联系点在实现全过程民主中的作用

人大前沿话题 | 充分发挥基层立法联系点在实现全过程民主中的作用

-

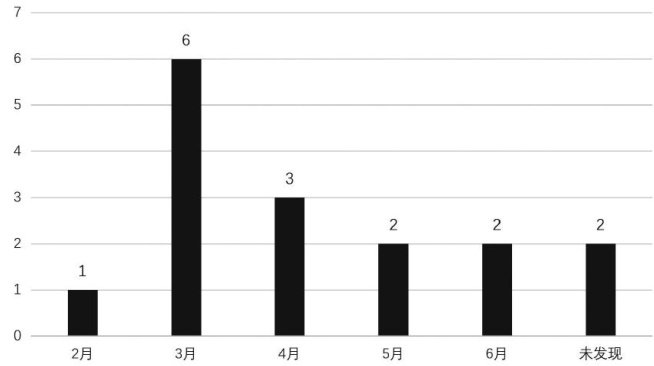

人大工作探讨 | 数字民主的中国模式:地方人大数字化建设的实践研究

人大工作探讨 | 数字民主的中国模式:地方人大数字化建设的实践研究

-

人大工作探讨 | 人大监督法治政府建设的路径与展望

人大工作探讨 | 人大监督法治政府建设的路径与展望

-

人大工作探讨 | 数智赋能人大代表履职的实践探索与推进策略

人大工作探讨 | 数智赋能人大代表履职的实践探索与推进策略

-

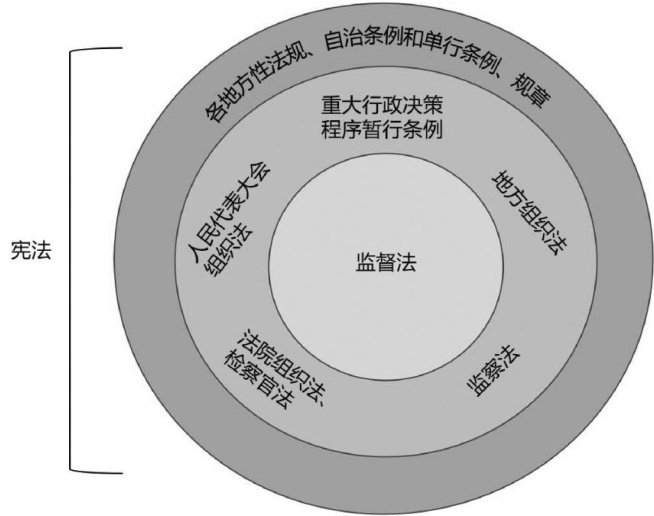

人大工作探讨 | 新时代人大监督工作的体系化研究:基于执法司法监察的三重面向

人大工作探讨 | 新时代人大监督工作的体系化研究:基于执法司法监察的三重面向

-

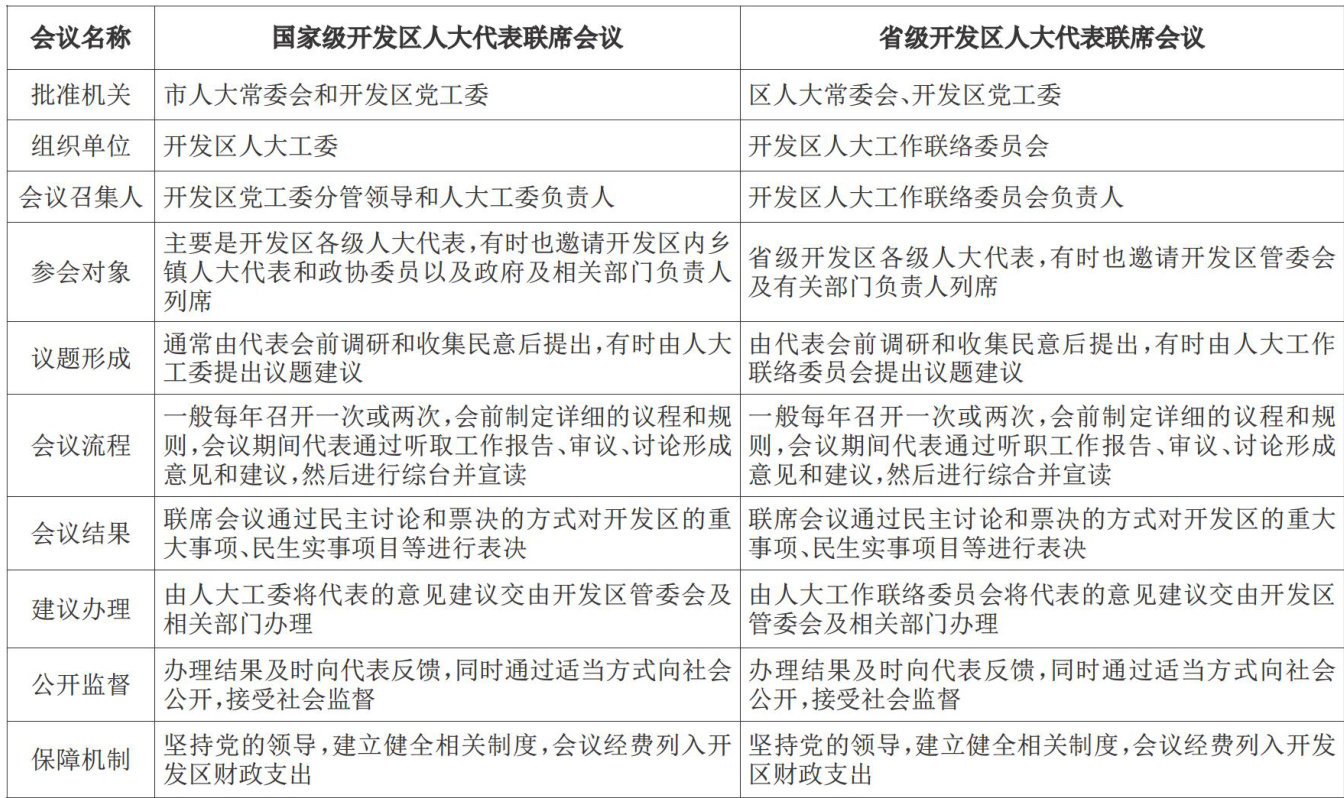

人大制度研究 | 我国开发区人大代表联席会议创新性与合法性研究

人大制度研究 | 我国开发区人大代表联席会议创新性与合法性研究

-

人大制度研究 | 自治条例规定人大常委会组成人员民族成分比例问题研究

人大制度研究 | 自治条例规定人大常委会组成人员民族成分比例问题研究

-

人大制度研究 | 地方人大行使重大事项决定权的实践困境与优化路径

人大制度研究 | 地方人大行使重大事项决定权的实践困境与优化路径

-

人大制度研究 | 完善县级人大行使重大事项决定权的路径思考

人大制度研究 | 完善县级人大行使重大事项决定权的路径思考

-

人大制度研究 | 基层立法联系点建设优化与机制的完善

人大制度研究 | 基层立法联系点建设优化与机制的完善

-

政治文明建设 | 政策法律化:地方立法吸纳政策的实践模式与备案审查制的作用发挥

政治文明建设 | 政策法律化:地方立法吸纳政策的实践模式与备案审查制的作用发挥

-

政治文明建设 | 地方人大吸纳民意的政治逻辑、困境挑战与优化路径

政治文明建设 | 地方人大吸纳民意的政治逻辑、困境挑战与优化路径

-

政治文明建设 | 党领导人大监督工作:过程、进展与对策建议研究

政治文明建设 | 党领导人大监督工作:过程、进展与对策建议研究

登录

登录