目录

快速导航-

文学观察 | 《在旷野里》的艺术追求及文学价值

文学观察 | 《在旷野里》的艺术追求及文学价值

-

文学观察 | 作为非战士的鲁迅

文学观察 | 作为非战士的鲁迅

-

文学观察 | 朴殷植对梁启超文学观念的接受

文学观察 | 朴殷植对梁启超文学观念的接受

-

文学观察 | 论元曲之嬗变: 从《荆钗记》看负心汉向痴情郎的转变

文学观察 | 论元曲之嬗变: 从《荆钗记》看负心汉向痴情郎的转变

-

文学观察 | 后现代书写与跨文化研究

文学观察 | 后现代书写与跨文化研究

-

文学观察 | ‘他们为什么不回家”:《鲁滨孙漂流记》中的资本追逐与家庭边缘化

文学观察 | ‘他们为什么不回家”:《鲁滨孙漂流记》中的资本追逐与家庭边缘化

-

文学观察 | 后现代小说《性本恶》中的颠覆与虚构

文学观察 | 后现代小说《性本恶》中的颠覆与虚构

-

文学观察 | 《睡美人》中生态美学表现手法探析

文学观察 | 《睡美人》中生态美学表现手法探析

-

艺术视角 | 廖新学油画作品中云南元素的审美意蕴探析

艺术视角 | 廖新学油画作品中云南元素的审美意蕴探析

-

艺术视角 | 油画创作中光影表现技法的研讨

艺术视角 | 油画创作中光影表现技法的研讨

-

艺术视角 | 院体画的精工气象:宋代宫廷绘画的技法美学

艺术视角 | 院体画的精工气象:宋代宫廷绘画的技法美学

-

艺术视角 | 吴门画派对花鸟画的创新与推进研究

艺术视角 | 吴门画派对花鸟画的创新与推进研究

-

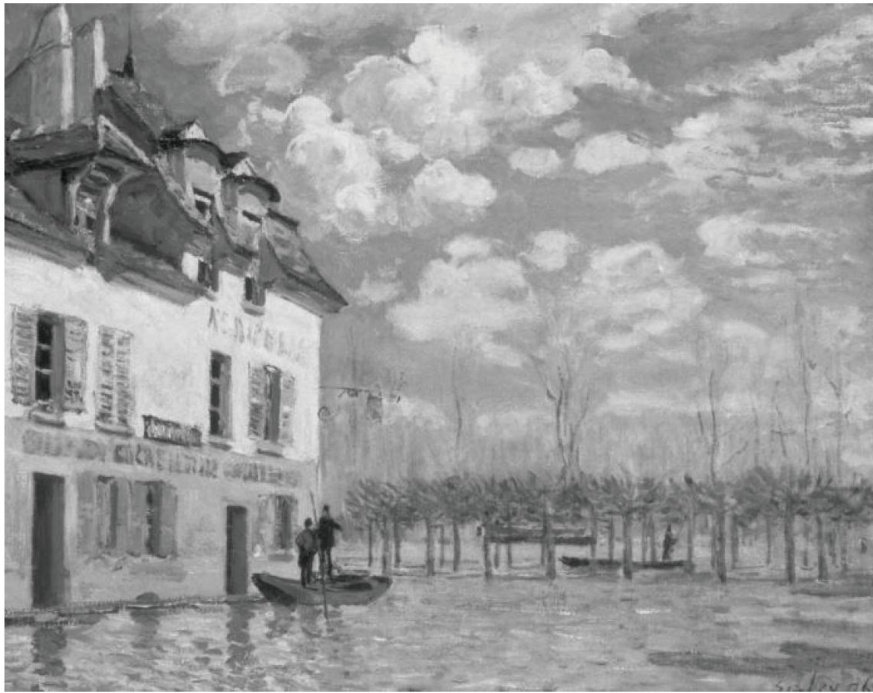

艺术视角 | 阿尔弗莱德·西斯莱风景画中的朴素美学

艺术视角 | 阿尔弗莱德·西斯莱风景画中的朴素美学

-

艺术视角 | 潇洒流落,丹崖绝壑

艺术视角 | 潇洒流落,丹崖绝壑

-

艺术视角 | 音韵·叙事·场域:桐城歌音乐形态分析与文化记忆建构

艺术视角 | 音韵·叙事·场域:桐城歌音乐形态分析与文化记忆建构

-

艺术视角 | 浅析富有生命力的古典萨克斯管演奏

艺术视角 | 浅析富有生命力的古典萨克斯管演奏

-

艺术视角 | 贝多芬钢琴奏鸣曲晚期风格特征品鉴

艺术视角 | 贝多芬钢琴奏鸣曲晚期风格特征品鉴

-

艺术视角 | 重构·隐喻·符号:民族舞剧《红楼梦》对传统文化意象的现代转化

艺术视角 | 重构·隐喻·符号:民族舞剧《红楼梦》对传统文化意象的现代转化

-

艺术视角 | 拉丁舞艺术表现力提升路径探究

艺术视角 | 拉丁舞艺术表现力提升路径探究

-

新实践 | 中国古代音乐元素在现当代舞蹈创作中的转化与重构

新实践 | 中国古代音乐元素在现当代舞蹈创作中的转化与重构

-

新实践 | 舞台新技术赋能文旅演出的创新与发展

新实践 | 舞台新技术赋能文旅演出的创新与发展

-

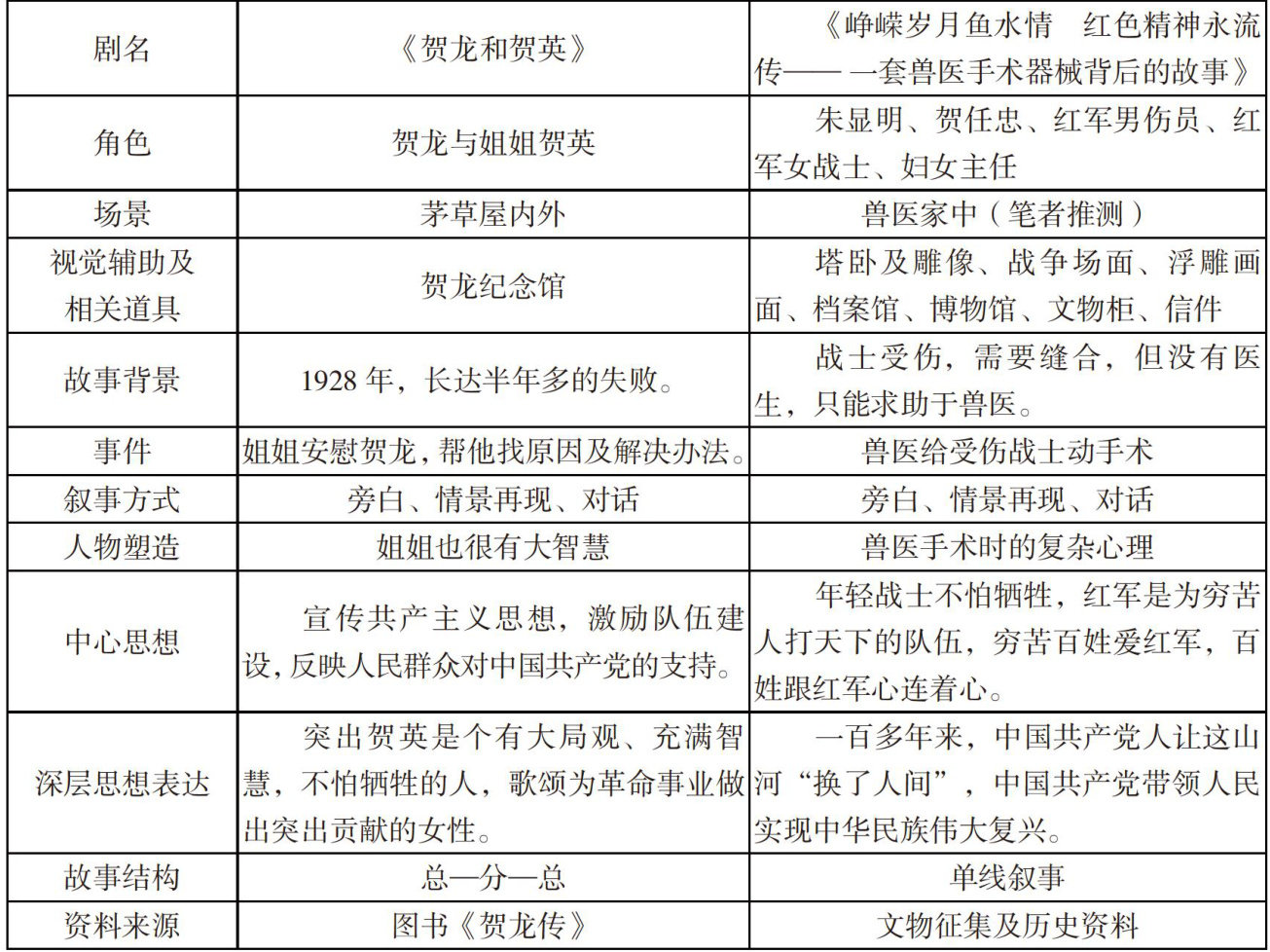

新实践 | 再现与重构:群众文化传播实践中红色情景剧的叙事策略

新实践 | 再现与重构:群众文化传播实践中红色情景剧的叙事策略

-

新实践 | 巧用音乐说话让好题材发光

新实践 | 巧用音乐说话让好题材发光

-

新实践 | 论碑学书法理论对民国美术字设计的影响

新实践 | 论碑学书法理论对民国美术字设计的影响

-

新实践 | “火药艺术家”蔡国强和他的东方元素

新实践 | “火药艺术家”蔡国强和他的东方元素

-

新实践 | 青衣行当在广东汉剧中的唱腔艺术探析

新实践 | 青衣行当在广东汉剧中的唱腔艺术探析

-

新实践 | 新媒体时代下AIGC对艺术创作的影响

新实践 | 新媒体时代下AIGC对艺术创作的影响

登录

登录