- 全部分类/

- 文学文摘/

- 小品文选刊·印象大同

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

卷首 | 书,不是为了完成任务

卷首 | 书,不是为了完成任务

-

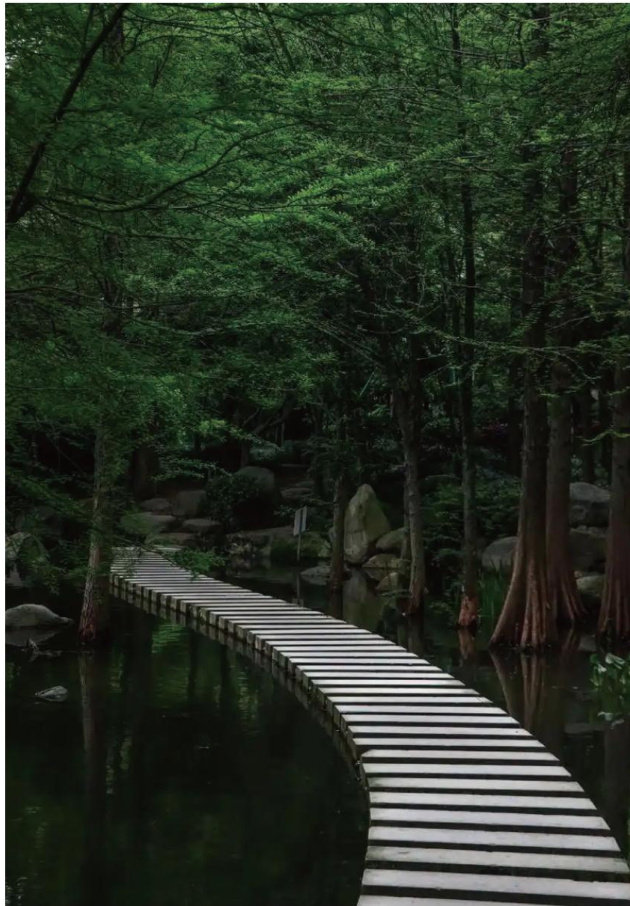

视野 | 曲径通幽的径与幽

视野 | 曲径通幽的径与幽

-

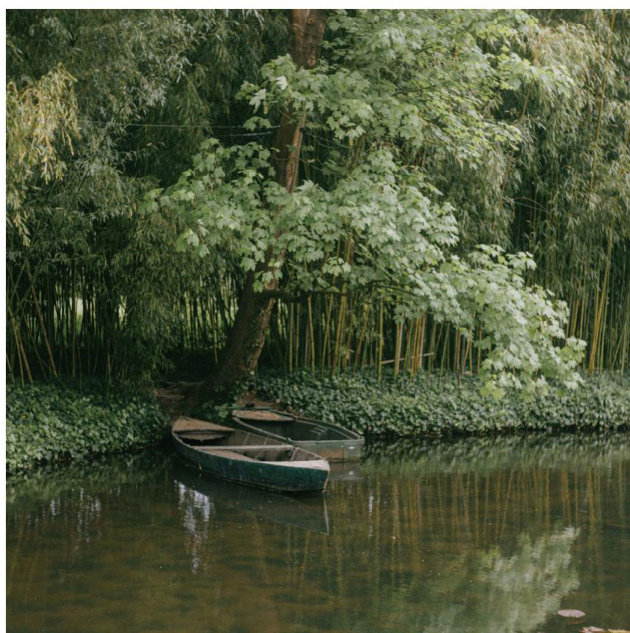

视野 | 湿地花影里的归途

视野 | 湿地花影里的归途

-

视野 | 壶口的风

视野 | 壶口的风

-

视野 | 栖心文瀛畔

视野 | 栖心文瀛畔

-

百态 | 讲一个关于“正义”的故事

百态 | 讲一个关于“正义”的故事

-

百态 | 十五岁那年

百态 | 十五岁那年

-

百态 | 喝得很慢的土豆汤

百态 | 喝得很慢的土豆汤

-

百态 | 母亲蒸的包子

百态 | 母亲蒸的包子

-

城坊 | 小巷

城坊 | 小巷

-

城坊 | 寻味大同

城坊 | 寻味大同

-

城坊 | 大城市里的死与生

城坊 | 大城市里的死与生

-

城坊 | 炊烟里的世相

城坊 | 炊烟里的世相

-

感悟 | 不朽的失眠

感悟 | 不朽的失眠

-

感悟 | 我做了教授

感悟 | 我做了教授

-

感悟 | 要是没有嫁给你(外一章)

感悟 | 要是没有嫁给你(外一章)

-

感悟 | 跟着花卉学写作

感悟 | 跟着花卉学写作

-

知道 | 这时候,你才算长大

知道 | 这时候,你才算长大

-

知道 | 带孩子四处旅行有意义吗

知道 | 带孩子四处旅行有意义吗

-

知道 | 什么是自由的人生

知道 | 什么是自由的人生

-

思维 | 读书育心智

思维 | 读书育心智

-

思维 | 我有的是时间

思维 | 我有的是时间

-

思维 | 渡过塞壬出没的水域

思维 | 渡过塞壬出没的水域

-

思维 | 生命与名利

思维 | 生命与名利

-

边声 | 我的眼睛只是个小小窗口

边声 | 我的眼睛只是个小小窗口

-

边声 | 让灵魂在圆融的世界徜徉

边声 | 让灵魂在圆融的世界徜徉

-

边声 | 仙人坑里莫干茶

边声 | 仙人坑里莫干茶

-

边声 | 打马黄河边

边声 | 打马黄河边

-

大同大不同 | 风云得胜堡

大同大不同 | 风云得胜堡

-

大同大不同 | 平城,公元五世纪的光荣与梦想

大同大不同 | 平城,公元五世纪的光荣与梦想

-

大同大不同 | 唯有平城多忍冬

大同大不同 | 唯有平城多忍冬

-

大同大不同 | 大东街的那棵大槐树

大同大不同 | 大东街的那棵大槐树

登录

登录