目录

快速导航-

黄河文化 | 在黄河的浪涛与光影中思想

黄河文化 | 在黄河的浪涛与光影中思想

-

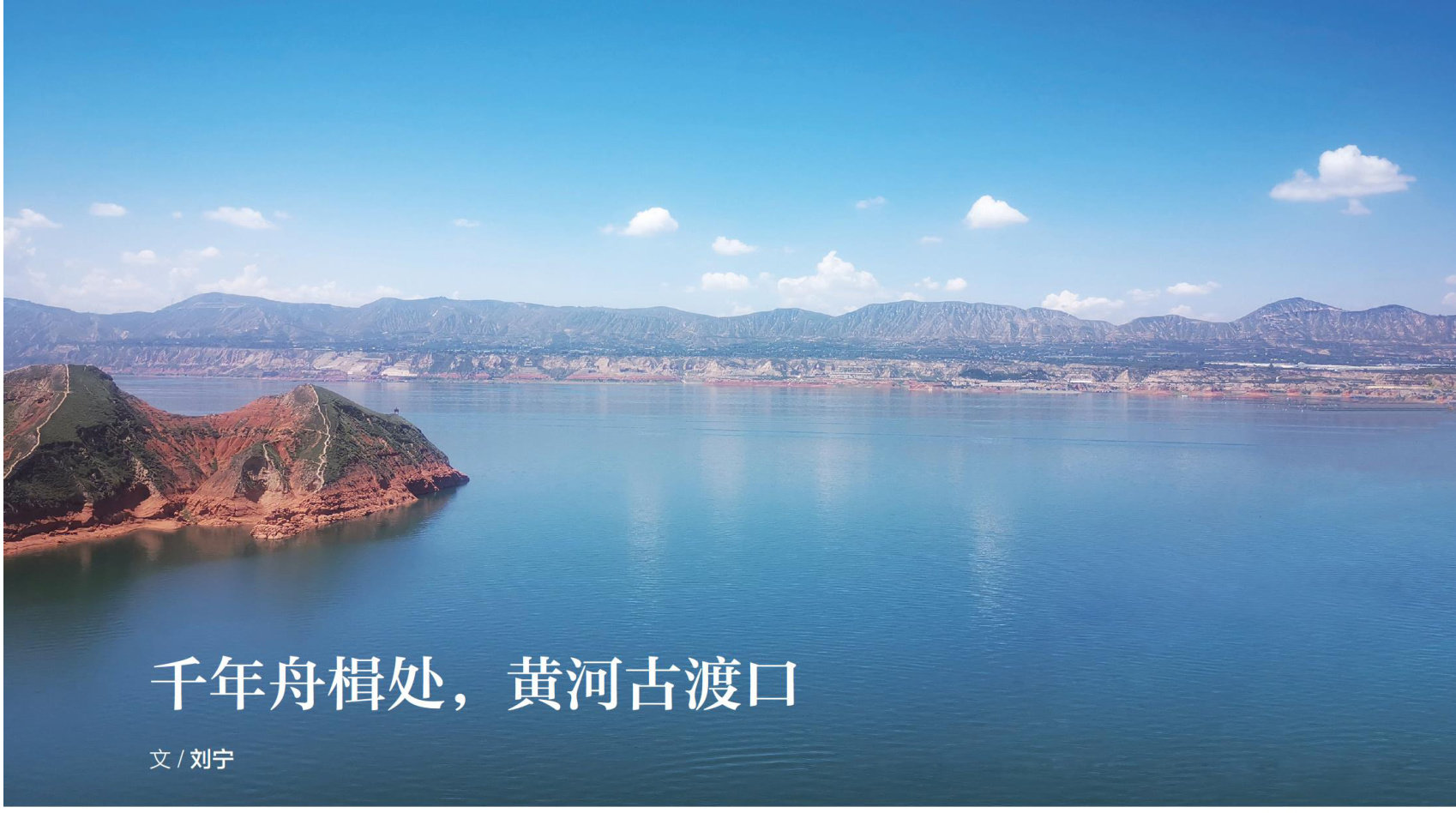

黄河文化 | 千年舟楫处,黄河古渡口

黄河文化 | 千年舟楫处,黄河古渡口

-

黄河文化 | 太行八陉:穿越千年的文明走廊

黄河文化 | 太行八陉:穿越千年的文明走廊

-

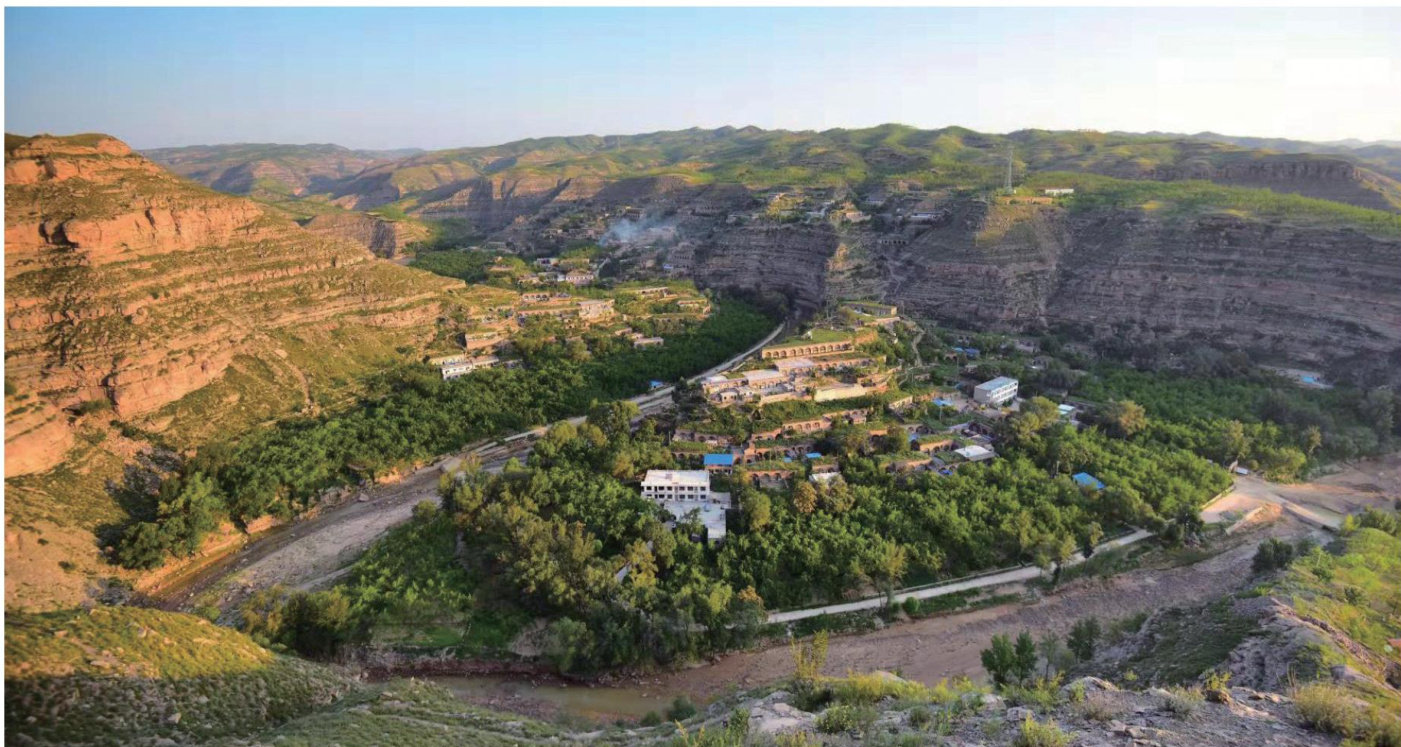

黄河文化 | 陕晋蒙宁甘沿黄地区古镇共生发展研究报告

黄河文化 | 陕晋蒙宁甘沿黄地区古镇共生发展研究报告

-

黄河文化 | 黄河岸边的华夏序章

黄河文化 | 黄河岸边的华夏序章

-

黄河文化 | 黄河水利 生生不息

黄河文化 | 黄河水利 生生不息

-

黄河文化 | 黄河流域陕西书法艺术巡礼

黄河文化 | 黄河流域陕西书法艺术巡礼

-

黄河文化 | 民族的脉搏黄河文学探析

黄河文化 | 民族的脉搏黄河文学探析

-

黄河文化 | 生生不息黄河水 滋养声声不息民歌情

黄河文化 | 生生不息黄河水 滋养声声不息民歌情

-

黄河文化 | 九曲黄河万里腔

黄河文化 | 九曲黄河万里腔

-

黄河文化 | 甘肃黄河文化的特征与时代价值研究

黄河文化 | 甘肃黄河文化的特征与时代价值研究

-

黄河文化 | 黄河中游地区农业文化遗产景观基因研究

黄河文化 | 黄河中游地区农业文化遗产景观基因研究

-

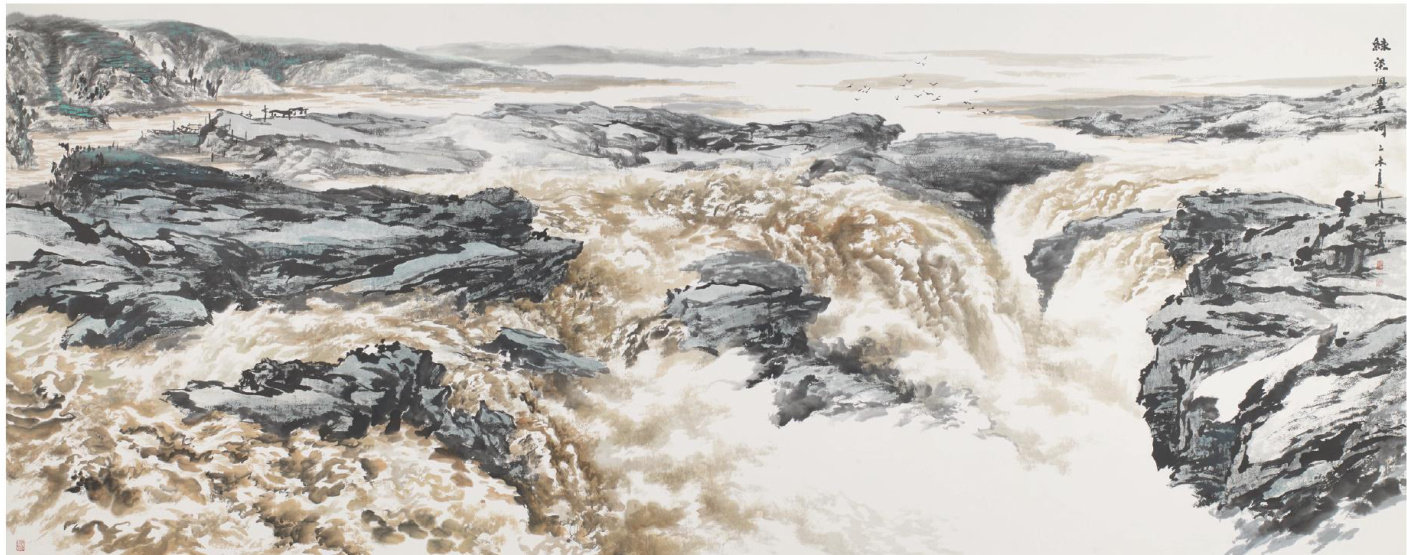

黄河文化 | 解安宁:为中华母亲河造像

黄河文化 | 解安宁:为中华母亲河造像

-

党的建设 | 杭州市党建引领新居民集聚社区治理的运作逻辑、实现机制和路径优化研究

党的建设 | 杭州市党建引领新居民集聚社区治理的运作逻辑、实现机制和路径优化研究

-

党的建设 | 西部地区基层党组织引领乡村全面振兴的实践路径研究

党的建设 | 西部地区基层党组织引领乡村全面振兴的实践路径研究

-

党的建设 | 基层法治政府建设的实践与思考:基于克拉玛依市示范创建的经验考察

党的建设 | 基层法治政府建设的实践与思考:基于克拉玛依市示范创建的经验考察

-

公共服务 | 协同视角下陕西数字政府建设的比较分析、现实困境与模式优化研究

公共服务 | 协同视角下陕西数字政府建设的比较分析、现实困境与模式优化研究

-

公共服务 | “时间银行“互助养老模式“落地”社区的挑战及应对策略

公共服务 | “时间银行“互助养老模式“落地”社区的挑战及应对策略

-

公共服务 | 生育友好型社会背景下陪产假制度研究

公共服务 | 生育友好型社会背景下陪产假制度研究

-

公共服务 | “三育一体化”视角下促进生育的税收政策优化研究

公共服务 | “三育一体化”视角下促进生育的税收政策优化研究

-

公共服务 | 杨凌示范区就业工作优化研究

公共服务 | 杨凌示范区就业工作优化研究

-

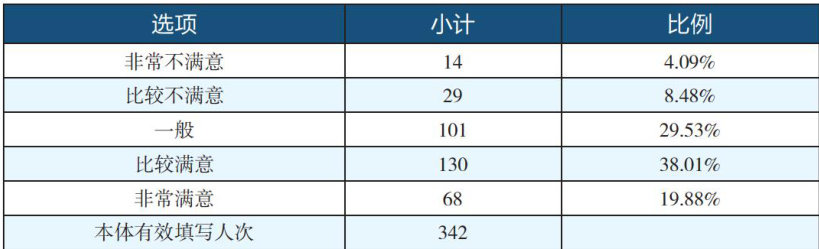

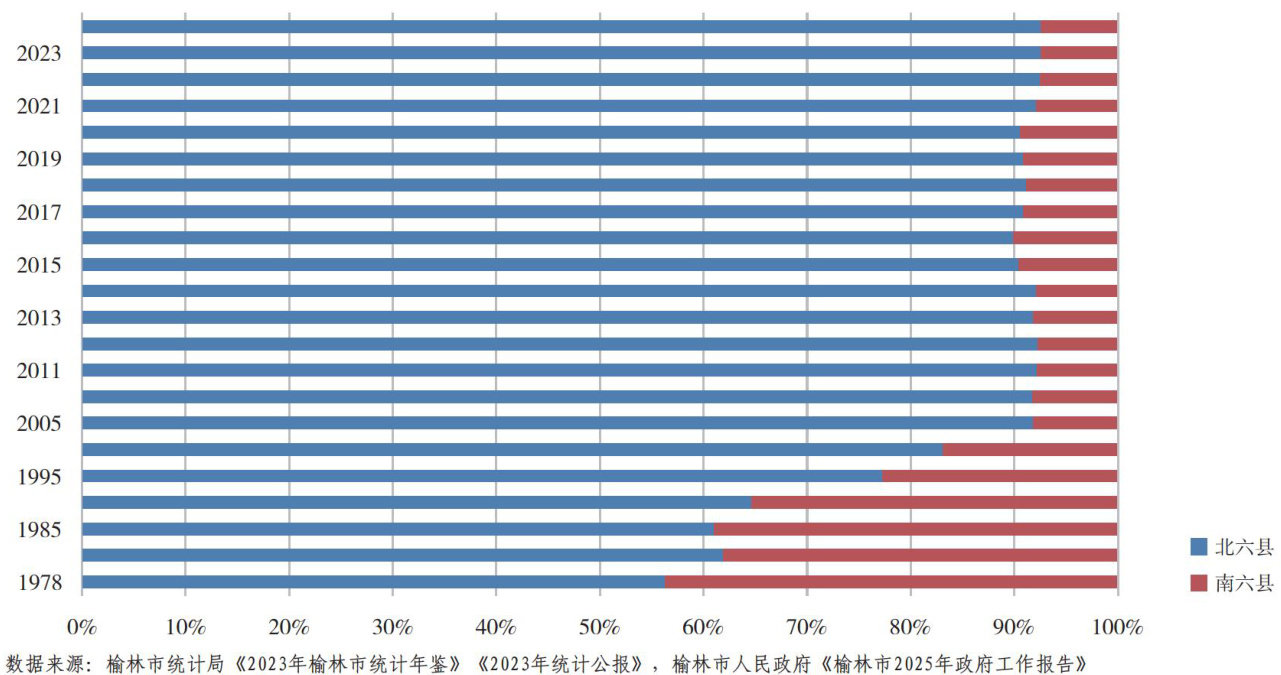

公共服务 | 共同富裕视域下榆林市区域协调发展的现实堵点及突破路径

公共服务 | 共同富裕视域下榆林市区域协调发展的现实堵点及突破路径

-

乡村振兴 | AI驱动下的乡村基层治理智能化转型: 实践路径与挑战应对

乡村振兴 | AI驱动下的乡村基层治理智能化转型: 实践路径与挑战应对

-

乡村振兴 | 陕西推进以县城为重要载体的城镇化建设的创新路径

乡村振兴 | 陕西推进以县城为重要载体的城镇化建设的创新路径

-

乡村振兴 | 河南省学习运用 “千万工程”经验的实践研究

乡村振兴 | 河南省学习运用 “千万工程”经验的实践研究

-

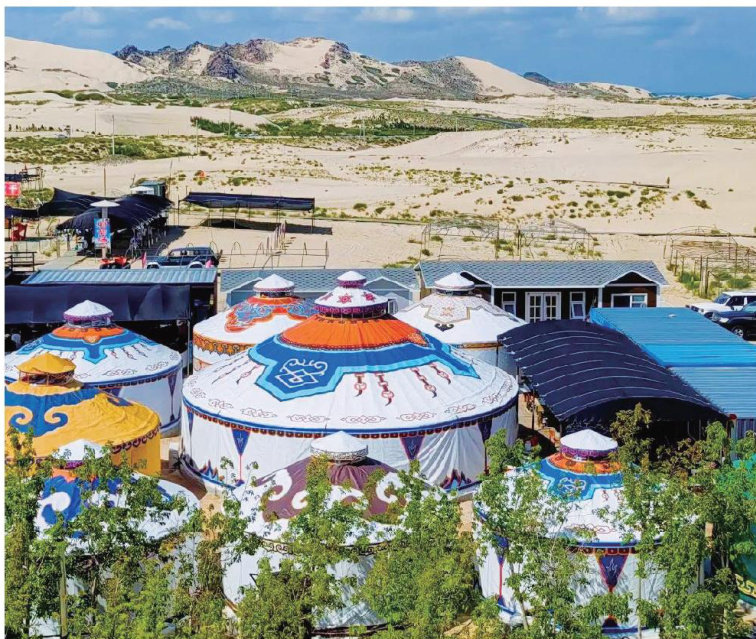

乡村振兴 | 乡村振兴战略下赤峰市文旅融合发展路径研究

乡村振兴 | 乡村振兴战略下赤峰市文旅融合发展路径研究

-

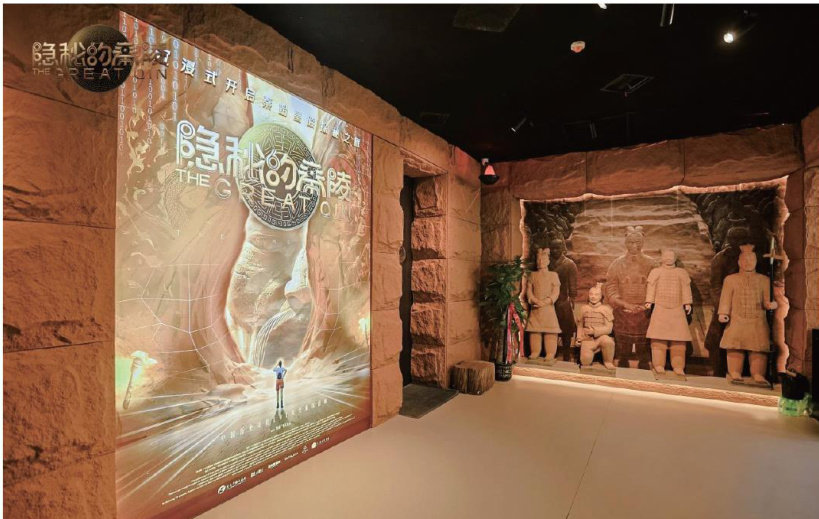

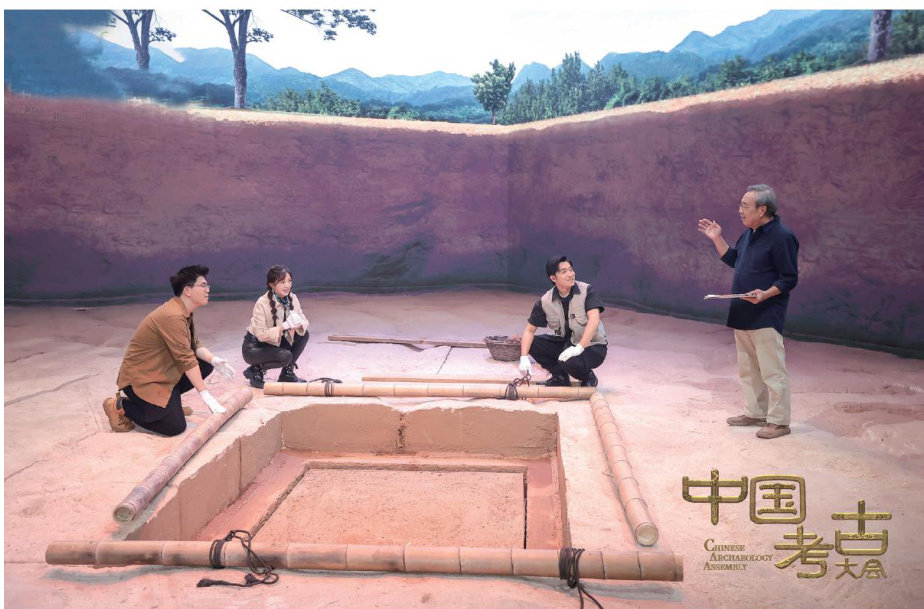

传统文化 | 人工智能时代影视剧对中华优秀传统文化的传承与创新研究

传统文化 | 人工智能时代影视剧对中华优秀传统文化的传承与创新研究

-

传统文化 | 陕西社火文化的保护与传承路径研究

传统文化 | 陕西社火文化的保护与传承路径研究

-

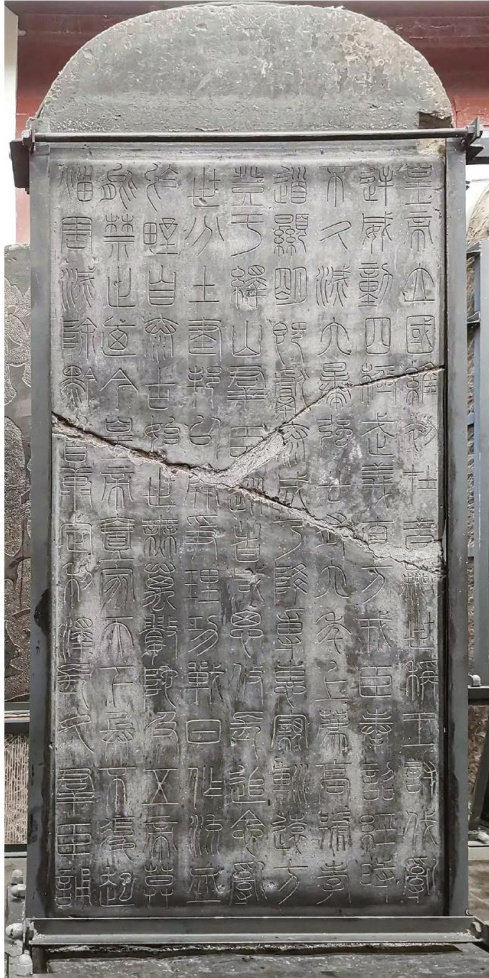

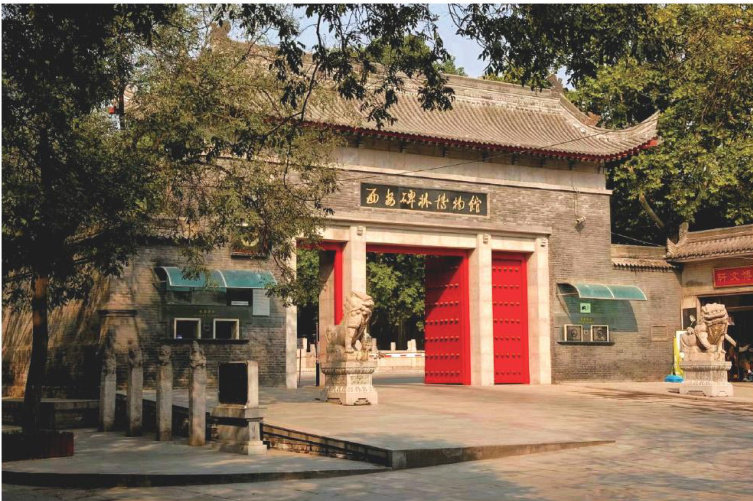

传统文化 | 文旅融合视域下陕西碑刻资源活化路径研究:现状、挑战与对策

传统文化 | 文旅融合视域下陕西碑刻资源活化路径研究:现状、挑战与对策

-

传统文化 | 海南红色文化旅游发展路径探究

传统文化 | 海南红色文化旅游发展路径探究

-

教育强国 | 三元交互决定论视角下青年“躺平” 现象的发生机理与消解路径

教育强国 | 三元交互决定论视角下青年“躺平” 现象的发生机理与消解路径

-

教育强国 | 赋能与重构:U-G-S协同模式下陕西大中小学书法教育耦合机制研究

教育强国 | 赋能与重构:U-G-S协同模式下陕西大中小学书法教育耦合机制研究

-

教育强国 | 新文科视域下影视课程教学创新与思政融合的实践路径研究

教育强国 | 新文科视域下影视课程教学创新与思政融合的实践路径研究

-

教育强国 | 区域心理健康教育生态系统构建

教育强国 | 区域心理健康教育生态系统构建

登录

登录