目录

快速导航-

文学评论 | “天神”或“魔主”

文学评论 | “天神”或“魔主”

-

文学评论 | 浅析文学伦理学视域下《高濑舟》中森鸥外的伦理之思

文学评论 | 浅析文学伦理学视域下《高濑舟》中森鸥外的伦理之思

-

文学评论 | 萧红散文的批评话语分析

文学评论 | 萧红散文的批评话语分析

-

文学评论 | 《雪国》中人物命运与虚无主义的交织

文学评论 | 《雪国》中人物命运与虚无主义的交织

-

文学评论 | 成长的不能承受之轻:《卡拉马佐夫兄弟》中的伦理意识与伦理选择

文学评论 | 成长的不能承受之轻:《卡拉马佐夫兄弟》中的伦理意识与伦理选择

-

文学评论 | 弗洛伊德人格结构理论视角下的约翰·克里斯朵夫形象

文学评论 | 弗洛伊德人格结构理论视角下的约翰·克里斯朵夫形象

-

文学研究 | 对“《论语》十二章”一文解读思路的探索

文学研究 | 对“《论语》十二章”一文解读思路的探索

-

文学研究 | 《京山县志·艺文志》中“京山八景诗”研究

文学研究 | 《京山县志·艺文志》中“京山八景诗”研究

-

文学研究 | 戏曲唱词的语文审美品鉴

文学研究 | 戏曲唱词的语文审美品鉴

-

文学研究 | 论20世纪40年代现代文学书评的文化功能

文学研究 | 论20世纪40年代现代文学书评的文化功能

-

文学研究 | 论曾国藩题画诗中的思想情感

文学研究 | 论曾国藩题画诗中的思想情感

-

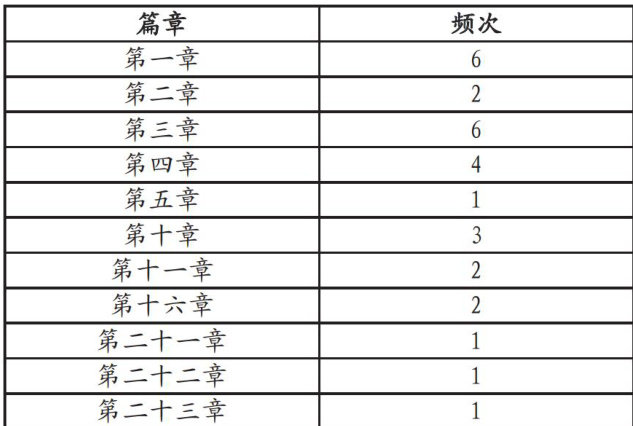

文学研究 | 刘向《列女传·孽劈传》引《诗》研究

文学研究 | 刘向《列女传·孽劈传》引《诗》研究

-

文化集萃 | 王懿荣仕途生涯与为官之道研究

文化集萃 | 王懿荣仕途生涯与为官之道研究

-

文化集萃 | 清代文献中的山西孝行研究

文化集萃 | 清代文献中的山西孝行研究

-

文化集萃 | 《庄子·知北游》篇“大美”意涵蠡测

文化集萃 | 《庄子·知北游》篇“大美”意涵蠡测

-

文化集萃 | 从武威皇娘娘台窥探多民族“三交”史话

文化集萃 | 从武威皇娘娘台窥探多民族“三交”史话

-

文化集萃 | 列宁妇女解放思想研究

文化集萃 | 列宁妇女解放思想研究

-

文化集萃 | 白居易“左迁江州司马”新解

文化集萃 | 白居易“左迁江州司马”新解

-

文化集萃 | 试论《论语》中孝道思想的内涵及作用

文化集萃 | 试论《论语》中孝道思想的内涵及作用

-

文化集萃 | 浅析鲍敬言的无君论

文化集萃 | 浅析鲍敬言的无君论

-

文化集萃 | 马克思人的解放思想的逻辑理路

文化集萃 | 马克思人的解放思想的逻辑理路

-

文艺观察 | 视觉中的听觉:论左翼电影(1931-1937)中声音景观的建构

文艺观察 | 视觉中的听觉:论左翼电影(1931-1937)中声音景观的建构

-

文艺观察 | 多模态隐喻视域下水污染漫画的意义建构

文艺观察 | 多模态隐喻视域下水污染漫画的意义建构

-

文艺观察 | “微短剧+文旅”的特点、现实挑战与突破路径

文艺观察 | “微短剧+文旅”的特点、现实挑战与突破路径

-

文化传播 | 基于阐释学翻译理论的《论语》英译策略对比分析

文化传播 | 基于阐释学翻译理论的《论语》英译策略对比分析

-

文化传播 | 赖斯翻译批评理论视角下《想北平》英译研究

文化传播 | 赖斯翻译批评理论视角下《想北平》英译研究

-

文化传播 | “礼”的跨文化诠释

文化传播 | “礼”的跨文化诠释

-

文化综合 | 合作原则视域下电影《哪吒之魔童闹海》会话含义的分析

文化综合 | 合作原则视域下电影《哪吒之魔童闹海》会话含义的分析

-

文化综合 | 河南鲁山方言程度副词“怪”的研究

文化综合 | 河南鲁山方言程度副词“怪”的研究

-

文化综合 | “能否”的词汇性和语气表现研究

文化综合 | “能否”的词汇性和语气表现研究

-

文化综合 | 临沂蒙阴方言程度副词“张”的形成路径及成因

文化综合 | 临沂蒙阴方言程度副词“张”的形成路径及成因

-

文化综合 | 邵东方言特色时间副词“亚咪”研究

文化综合 | 邵东方言特色时间副词“亚咪”研究

-

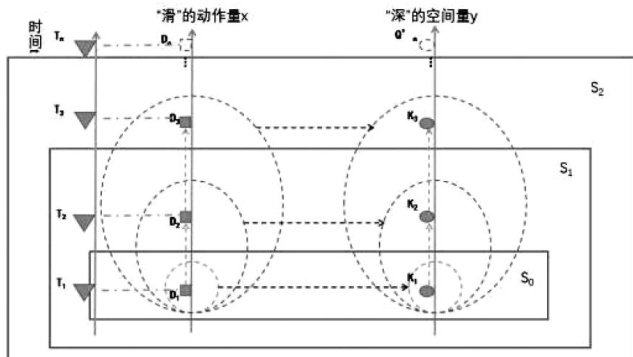

文化综合 | 基线/阐释视角下汉俄构式 “越X越Y"/ueMX,TeMY对比

文化综合 | 基线/阐释视角下汉俄构式 “越X越Y"/ueMX,TeMY对比

-

文化综合 | 从语言学视角看网络语言的利弊

文化综合 | 从语言学视角看网络语言的利弊

-

文化综合 | 浅析《战国纵横家书》中“恶”的用例及其言语效果

文化综合 | 浅析《战国纵横家书》中“恶”的用例及其言语效果

-

文化综合 | 从休门到石门:传说与史实中的城市命名

文化综合 | 从休门到石门:传说与史实中的城市命名

-

文化综合 | 贵州德江县方言中dei字的体标记功能研究

文化综合 | 贵州德江县方言中dei字的体标记功能研究

-

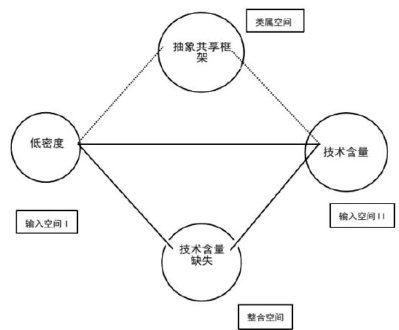

文化综合 | 概念整合视角下网络交际中“水”的语义研究

文化综合 | 概念整合视角下网络交际中“水”的语义研究

-

文化综合 | 网络流行语“X型人格”研究

文化综合 | 网络流行语“X型人格”研究

-

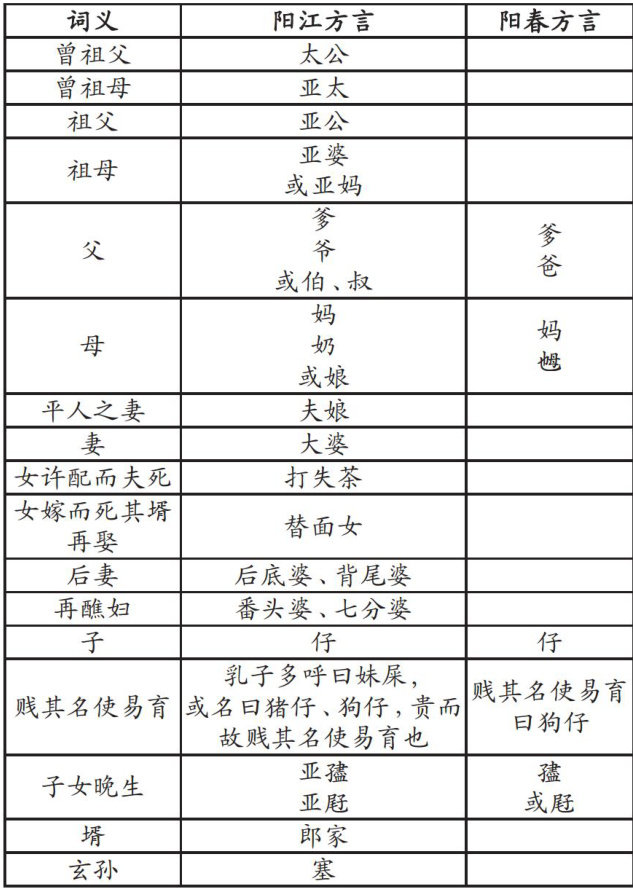

文化综合 | 阳江旧志所录亲属称谓词及其文化内涵

文化综合 | 阳江旧志所录亲属称谓词及其文化内涵

过往期刊

更多-

今古文创

2025年38期 -

今古文创

2025年37期 -

今古文创

2025年36期 -

今古文创

2025年35期 -

今古文创

2025年34期 -

今古文创

2025年33期 -

今古文创

2025年32期 -

今古文创

2025年31期 -

今古文创

2025年30期 -

今古文创

2025年29期 -

今古文创

2025年28期 -

今古文创

2025年27期 -

今古文创

2025年26期 -

今古文创

2025年25期 -

今古文创

2025年24期 -

今古文创

2025年23期 -

今古文创

2025年22期 -

今古文创

2025年21期 -

今古文创

2025年20期 -

今古文创

2025年19期 -

今古文创

2025年18期 -

今古文创

2025年17期 -

今古文创

2025年16期 -

今古文创

2025年15期 -

今古文创

2025年14期 -

今古文创

2025年13期 -

今古文创

2025年12期 -

今古文创

2025年11期 -

今古文创

2025年10期 -

今古文创

2025年09期 -

今古文创

2025年08期 -

今古文创

2025年07期 -

今古文创

2025年06期 -

今古文创

2025年05期 -

今古文创

2025年04期 -

今古文创

2025年03期 -

今古文创

2025年02期 -

今古文创

2025年01期

登录

登录