目录

快速导航-

文学评论 | 在构建时解构,在破碎中重塑

文学评论 | 在构建时解构,在破碎中重塑

-

文学评论 | 论乔叶《宝水》中的乡土叙事特色

文学评论 | 论乔叶《宝水》中的乡土叙事特色

-

文学评论 | 颠覆与重构:《海的女儿》中巫婆形象的双重叙事功能

文学评论 | 颠覆与重构:《海的女儿》中巫婆形象的双重叙事功能

-

文学评论 | 《女勇士》中权力阴影下的女性抗争

文学评论 | 《女勇士》中权力阴影下的女性抗争

-

文学评论 | 另类“京味文学”中的人情味

文学评论 | 另类“京味文学”中的人情味

-

文学评论 | 论吴文英《浣溪沙》词的创作特色

文学评论 | 论吴文英《浣溪沙》词的创作特色

-

文学研究 | 李商隐与陆游梦诗比较研究

文学研究 | 李商隐与陆游梦诗比较研究

-

文学研究 | 存在主义视域下的陆星儿小说解读

文学研究 | 存在主义视域下的陆星儿小说解读

-

文学研究 | 《湘西》与《沉沦》的风景话语比较

文学研究 | 《湘西》与《沉沦》的风景话语比较

-

文学研究 | 知人论世视域下白居易“中隐”思想探究

文学研究 | 知人论世视域下白居易“中隐”思想探究

-

文学研究 | 社会工作视域下古诗词美育之道

文学研究 | 社会工作视域下古诗词美育之道

-

文学研究 | “兴观群怨”视角下的辛弃疾诗歌探析

文学研究 | “兴观群怨”视角下的辛弃疾诗歌探析

-

文学研究 | 萧衍游仙诗的思想内容与创作动因

文学研究 | 萧衍游仙诗的思想内容与创作动因

-

文化集萃 | 庄子“庸”观念研究

文化集萃 | 庄子“庸”观念研究

-

文化集萃 | 马克思共同体思想的致思理路

文化集萃 | 马克思共同体思想的致思理路

-

文化集萃 | 3一6世纪辽东地区海上交通航线研究

文化集萃 | 3一6世纪辽东地区海上交通航线研究

-

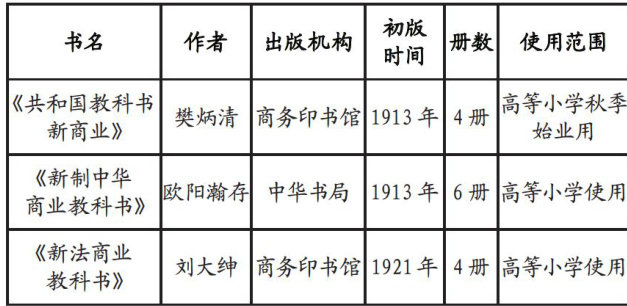

文化集萃 | 民国小学商业教科书浅探

文化集萃 | 民国小学商业教科书浅探

-

文化集萃 | 论清代前期满族婚姻习俗及其特点

文化集萃 | 论清代前期满族婚姻习俗及其特点

-

文化集萃 | 士大夫阶层的物欲与身份

文化集萃 | 士大夫阶层的物欲与身份

-

文化集萃 | 《淮南子》中的无神论思想

文化集萃 | 《淮南子》中的无神论思想

-

文化集萃 | 宗族研究的范式转换:跨学科视阀下的方法论创新

文化集萃 | 宗族研究的范式转换:跨学科视阀下的方法论创新

-

文化集萃 | 刘蕡生平、交游考述

文化集萃 | 刘蕡生平、交游考述

-

文艺观察 | 银幕迷思:电影叙事中梦境类型与功能建构研究

文艺观察 | 银幕迷思:电影叙事中梦境类型与功能建构研究

-

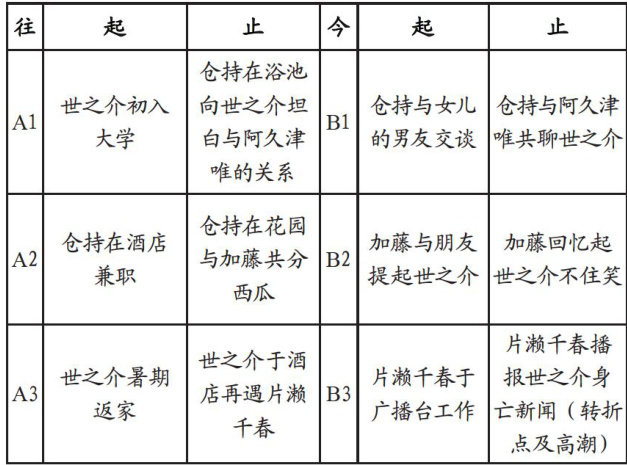

文艺观察 | 《横道世之介》中的美学剖析

文艺观察 | 《横道世之介》中的美学剖析

-

文艺观察 | 非遗展陈中的文化叙事与构建

文艺观察 | 非遗展陈中的文化叙事与构建

-

文化传播 | 功能对等理论视角下中国特色商务广告及其翻译

文化传播 | 功能对等理论视角下中国特色商务广告及其翻译

-

文化传播 | 《诗经》英译的音律与内容建构:以《关雎》为例

文化传播 | 《诗经》英译的音律与内容建构:以《关雎》为例

-

文化传播 | 功能对等理论视角下《格列佛游记》中译本比较分析

文化传播 | 功能对等理论视角下《格列佛游记》中译本比较分析

-

文化传播 | 短篇小说集《呐喊》越译本祈使句语用探究

文化传播 | 短篇小说集《呐喊》越译本祈使句语用探究

-

文化综合 | 认知隐喻视域下“X+包”类词语义泛化研究

文化综合 | 认知隐喻视域下“X+包”类词语义泛化研究

-

文化综合 | 朗读美学中意境美的营造

文化综合 | 朗读美学中意境美的营造

-

文化综合 | “以往”语义演变发展及动因分析

文化综合 | “以往”语义演变发展及动因分析

-

文化综合 | 娄烦方言语气词“嘞”探析

文化综合 | 娄烦方言语气词“嘞”探析

-

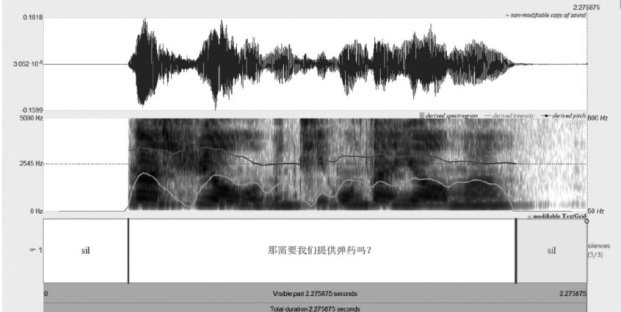

文化综合 | 无条件句内嵌疑问的外在韵律条件分析

文化综合 | 无条件句内嵌疑问的外在韵律条件分析

-

文化综合 | 论英汉时空观与名动关系

文化综合 | 论英汉时空观与名动关系

-

文化综合 | 中日文化交流视角下日本汉籍读解法的变迁

文化综合 | 中日文化交流视角下日本汉籍读解法的变迁

-

文化综合 | 出土医学文献数字化建设研究

文化综合 | 出土医学文献数字化建设研究

-

文化综合 | 湖南汨罗方言中“首[səu24]"的用法及其语法化

文化综合 | 湖南汨罗方言中“首[səu24]"的用法及其语法化

-

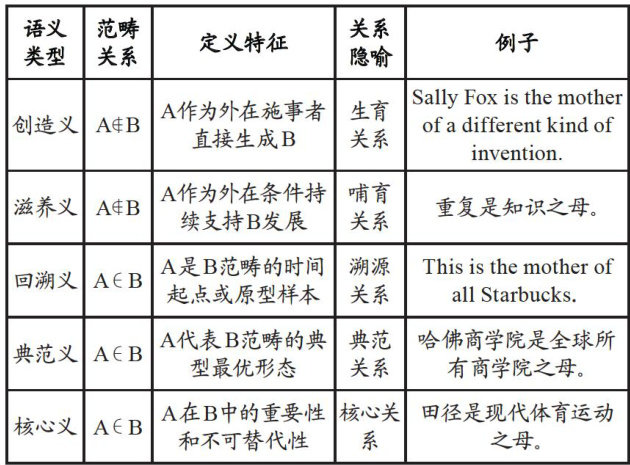

文化综合 | 英语“AbethemotherofB"与汉语“A是B之母”隐喻构式的对比研究

文化综合 | 英语“AbethemotherofB"与汉语“A是B之母”隐喻构式的对比研究

过往期刊

更多-

今古文创

2025年38期 -

今古文创

2025年37期 -

今古文创

2025年36期 -

今古文创

2025年35期 -

今古文创

2025年34期 -

今古文创

2025年33期 -

今古文创

2025年32期 -

今古文创

2025年31期 -

今古文创

2025年30期 -

今古文创

2025年29期 -

今古文创

2025年28期 -

今古文创

2025年27期 -

今古文创

2025年26期 -

今古文创

2025年25期 -

今古文创

2025年24期 -

今古文创

2025年23期 -

今古文创

2025年22期 -

今古文创

2025年21期 -

今古文创

2025年20期 -

今古文创

2025年19期 -

今古文创

2025年18期 -

今古文创

2025年17期 -

今古文创

2025年16期 -

今古文创

2025年15期 -

今古文创

2025年14期 -

今古文创

2025年13期 -

今古文创

2025年12期 -

今古文创

2025年11期 -

今古文创

2025年10期 -

今古文创

2025年09期 -

今古文创

2025年08期 -

今古文创

2025年07期 -

今古文创

2025年06期 -

今古文创

2025年05期 -

今古文创

2025年04期 -

今古文创

2025年03期 -

今古文创

2025年02期 -

今古文创

2025年01期

登录

登录