目录

快速导航-

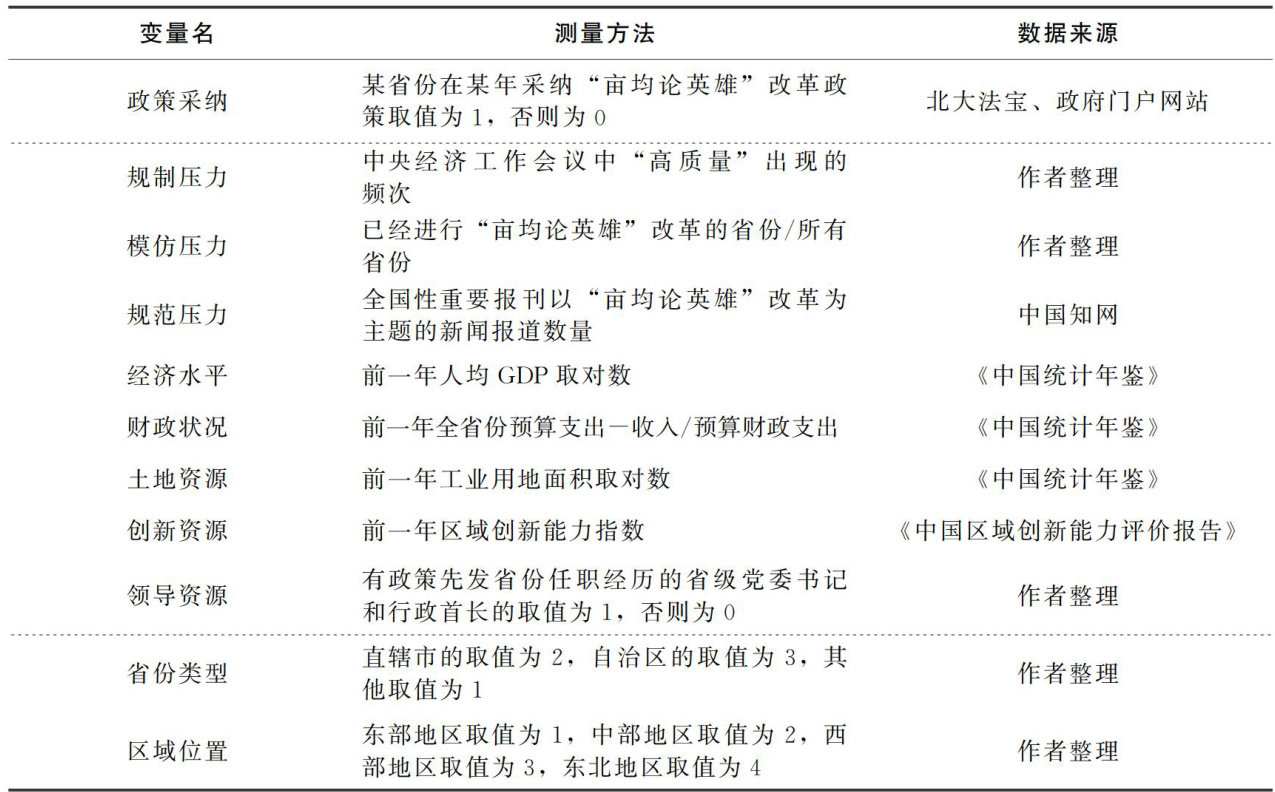

政治 | 发挥协商式监督优势的实践逻辑

政治 | 发挥协商式监督优势的实践逻辑

-

政治 | 综合抑或分散:党内法规法典化路径的难题及其克服

政治 | 综合抑或分散:党内法规法典化路径的难题及其克服

-

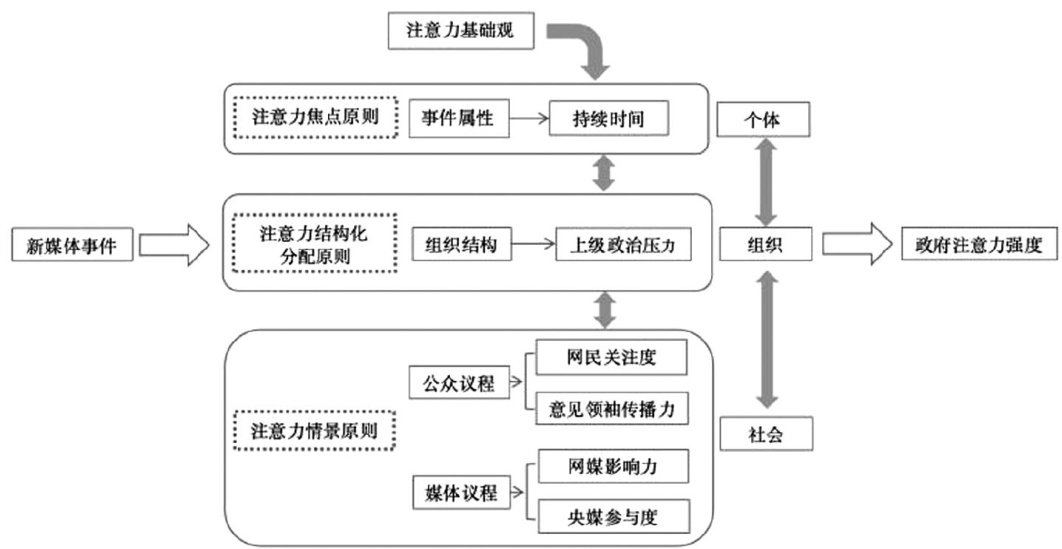

政府.行政 | 公共卫生类网络舆情事件如何影响地方政府注意力分配强度?

政府.行政 | 公共卫生类网络舆情事件如何影响地方政府注意力分配强度?

-

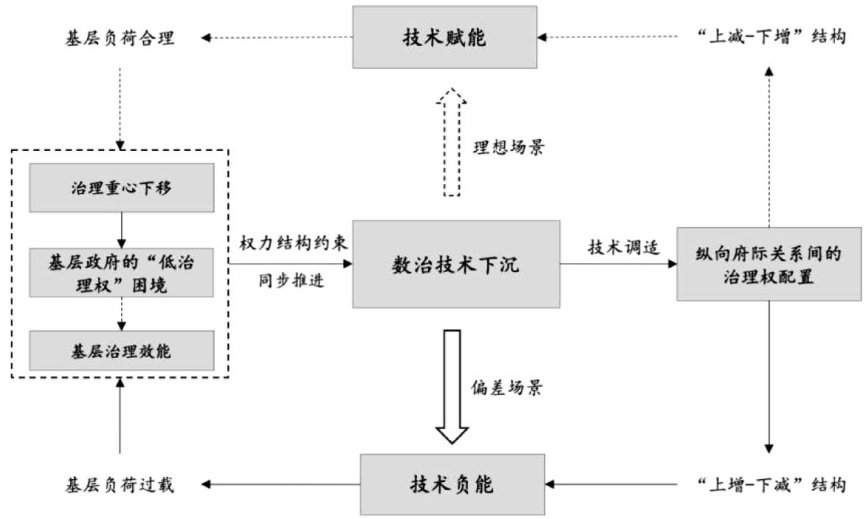

政府.行政 | 跨层级技术赋能下基层治理负荷过载的生成机理

政府.行政 | 跨层级技术赋能下基层治理负荷过载的生成机理

-

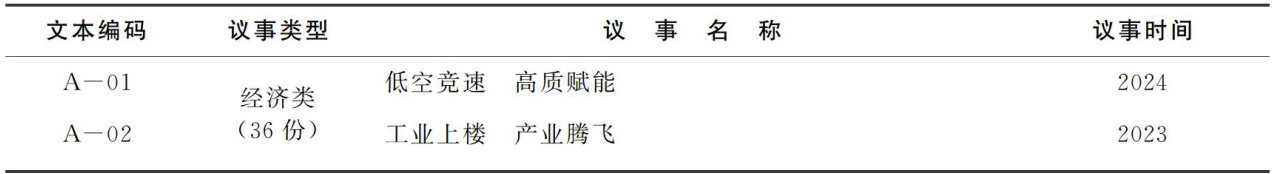

政府.行政 | “亩均论英雄”改革政策何以扩散?

政府.行政 | “亩均论英雄”改革政策何以扩散?

-

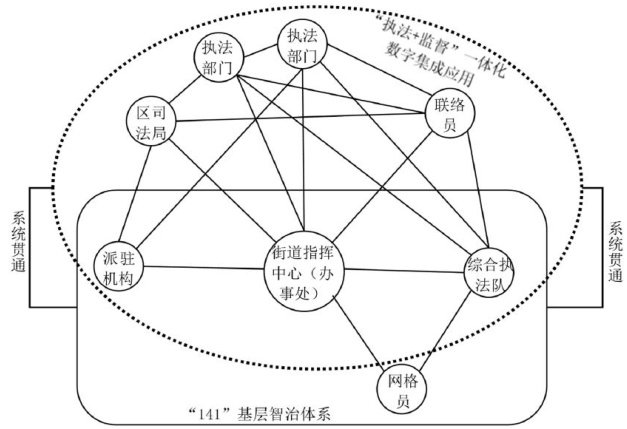

大城市公共治理 | 数字联结与关系下沉:超大城市基层执法共同体的运行逻辑

大城市公共治理 | 数字联结与关系下沉:超大城市基层执法共同体的运行逻辑

-

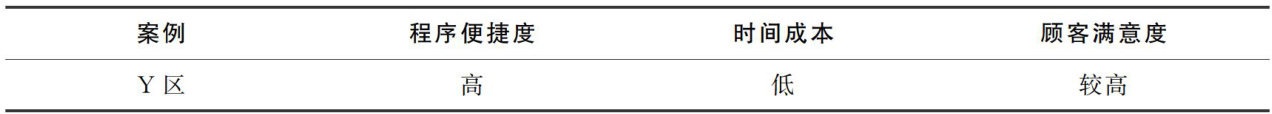

经济.管理 | 基层政府营商环境优化何以改变政务冗余?

经济.管理 | 基层政府营商环境优化何以改变政务冗余?

-

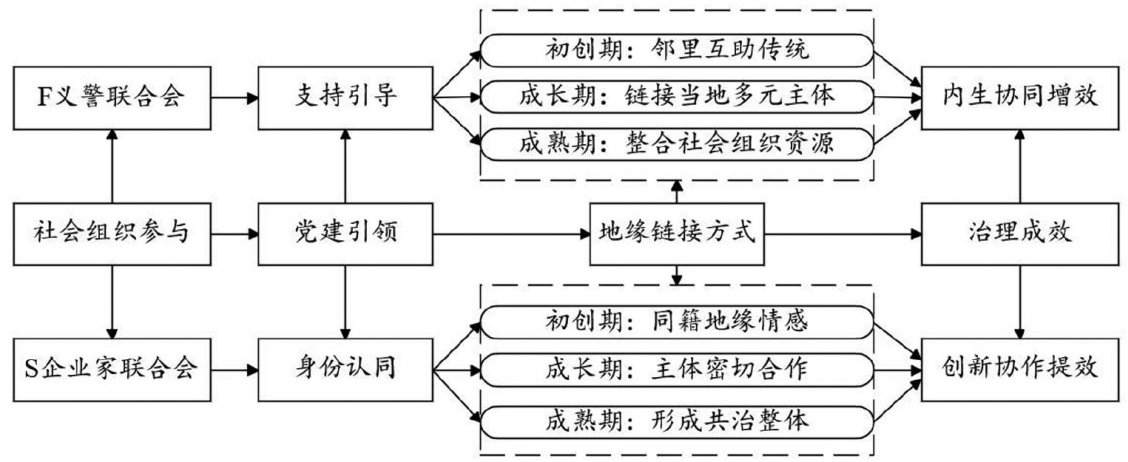

社会.人力资源 | 在地性链接:社会组织参与何以提升基层治理效能?

社会.人力资源 | 在地性链接:社会组织参与何以提升基层治理效能?

-

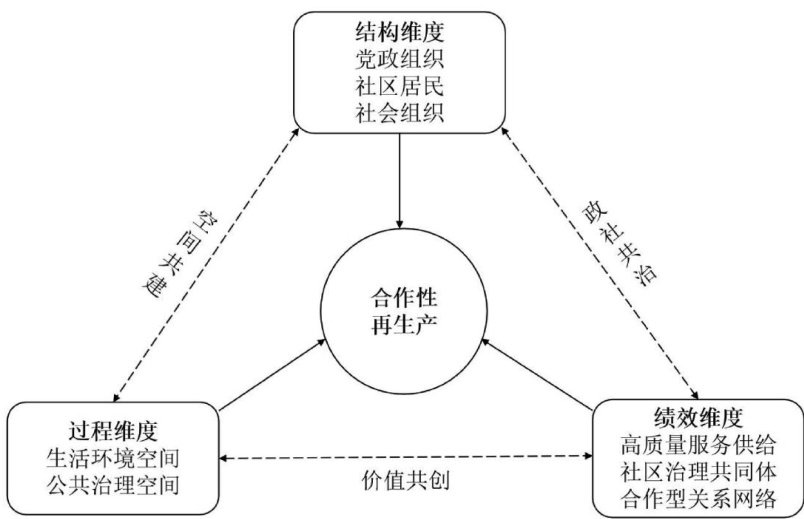

社会.人力资源 | 合作性再生产:转型社区治理共同体的建构逻辑

社会.人力资源 | 合作性再生产:转型社区治理共同体的建构逻辑

登录

登录