- 全部分类/

- 农业与职业/

- 供应链管理

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

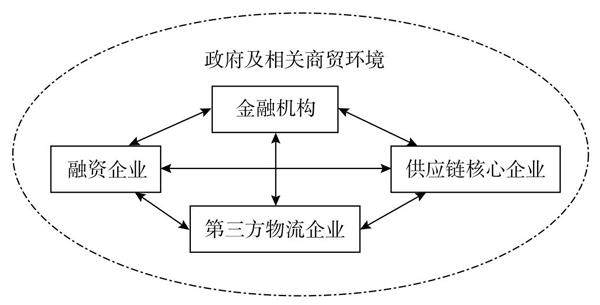

供应链金融 | 数字赋能的供应链金融模式创新与风险防控

供应链金融 | 数字赋能的供应链金融模式创新与风险防控

-

供应链理论与技术 | 经典分工-协作理论视野下的现代供应链研究

供应链理论与技术 | 经典分工-协作理论视野下的现代供应链研究

-

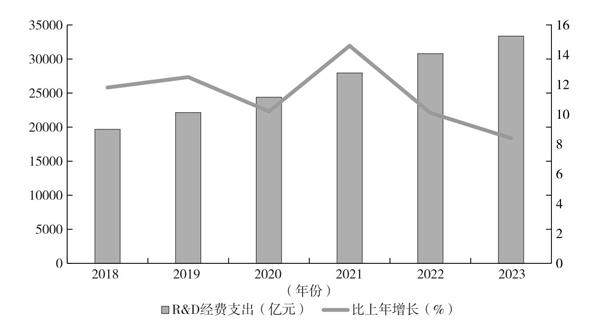

供应链理论与技术 | 区域工业物流成本优化与货运量预测:基于PLSSEM与ARIMA模型的实证研究

供应链理论与技术 | 区域工业物流成本优化与货运量预测:基于PLSSEM与ARIMA模型的实证研究

-

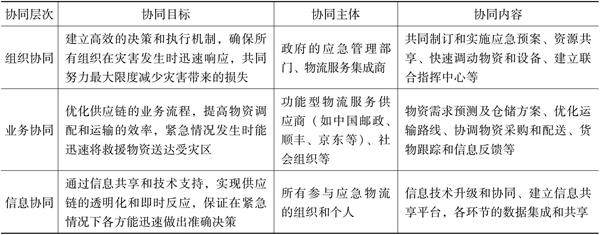

应急供应链 | 基于DEMATELISM的应急物流服务供应链协同影响因素与能力提升研究

应急供应链 | 基于DEMATELISM的应急物流服务供应链协同影响因素与能力提升研究

-

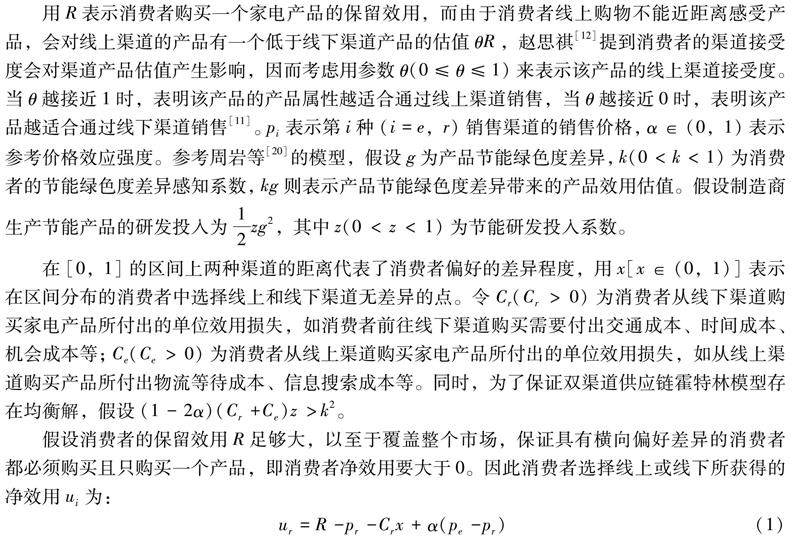

绿色供应链 | 基于Hotelling模型的家电双渠道绿色供应链定价和渠道策略研究

绿色供应链 | 基于Hotelling模型的家电双渠道绿色供应链定价和渠道策略研究

-

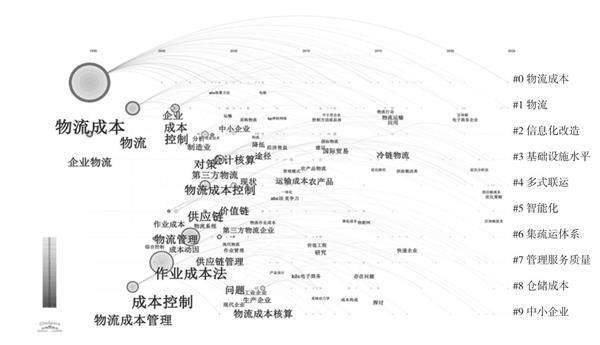

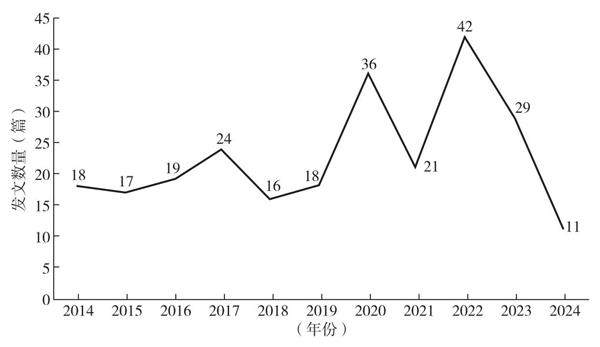

绿色供应链 | 我国绿色供应链的研究现状、热点与前沿趋势

绿色供应链 | 我国绿色供应链的研究现状、热点与前沿趋势

-

行业供应链 | 基于三阶段DEA我国生鲜农产品冷链物流效率空间差异研究

行业供应链 | 基于三阶段DEA我国生鲜农产品冷链物流效率空间差异研究

-

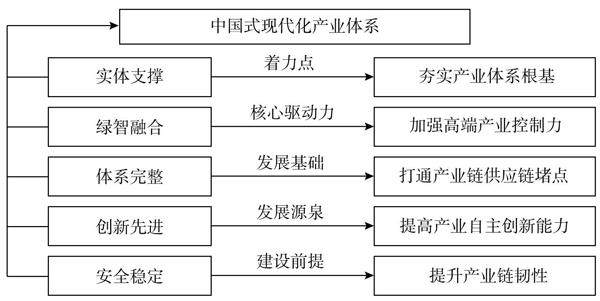

经济与管理论坛 | 中国式现代化产业体系水平的多维测度、区域差异与空间动态演进

经济与管理论坛 | 中国式现代化产业体系水平的多维测度、区域差异与空间动态演进

-

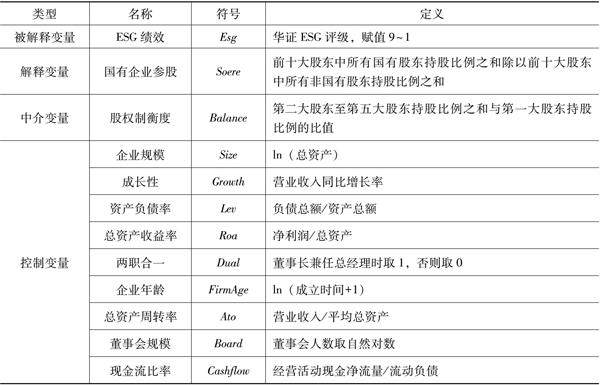

经济与管理论坛 | 民营企业逆向混改、治理结构与ESG绩效

经济与管理论坛 | 民营企业逆向混改、治理结构与ESG绩效

登录

登录