目录

快速导航-

| 苯并噁嗪改性含硅芳炔树脂体系的固化动力学研究

| 苯并噁嗪改性含硅芳炔树脂体系的固化动力学研究

-

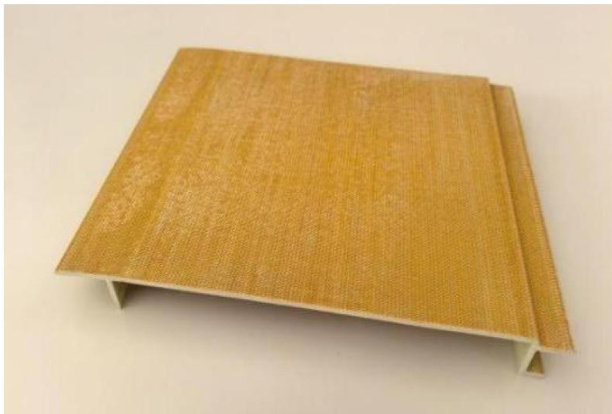

| 黏胶丝基碳布/热熔法树脂复合材料制备及其性能研究

| 黏胶丝基碳布/热熔法树脂复合材料制备及其性能研究

-

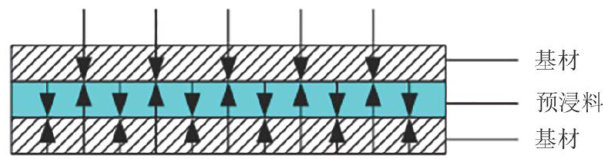

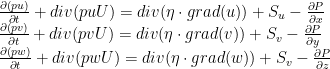

| 预浸料粘性的粘接机理及理论模型

| 预浸料粘性的粘接机理及理论模型

-

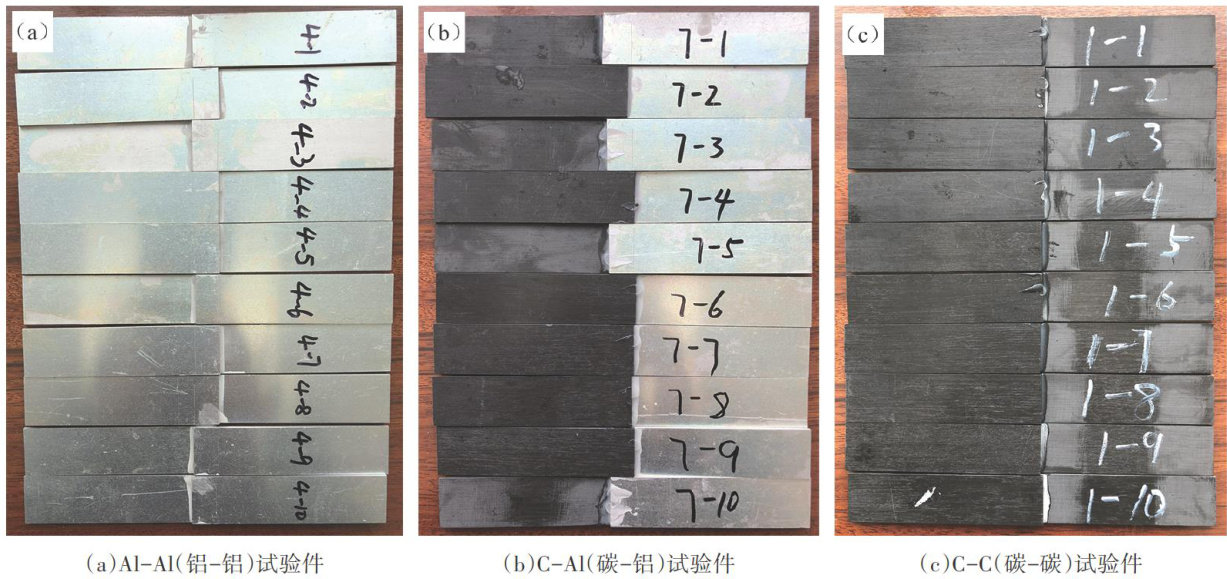

| 复合材料与金属粘接性能的影响因素研究

| 复合材料与金属粘接性能的影响因素研究

-

| 高低温循环对臂杆组件宏观尺寸形位精度的影响

| 高低温循环对臂杆组件宏观尺寸形位精度的影响

-

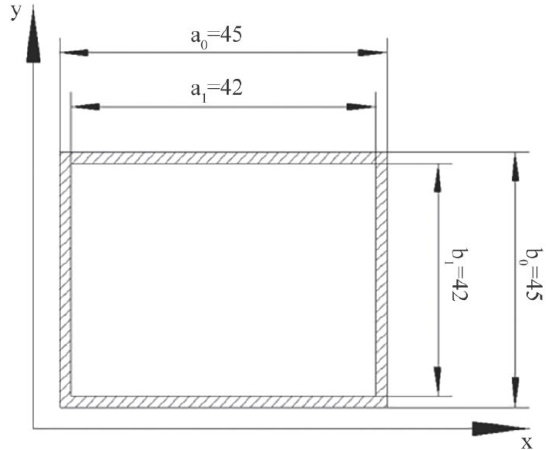

| 基于有限元仿真技术的复合材料模具工装数字化设计

| 基于有限元仿真技术的复合材料模具工装数字化设计

-

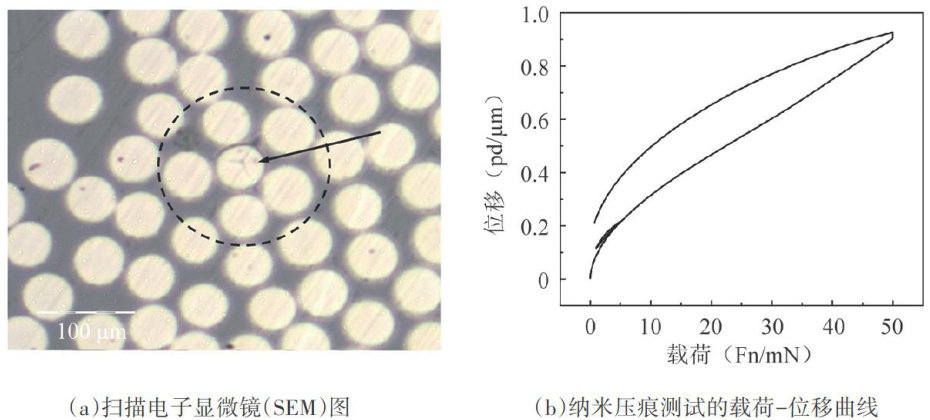

| SiCf/SiC 复合材料工艺优化及性能研究

| SiCf/SiC 复合材料工艺优化及性能研究

-

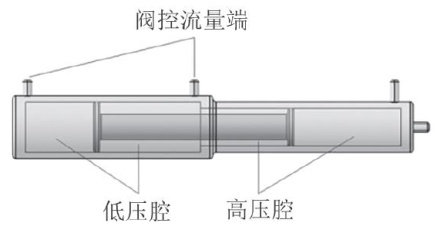

| 超高压强度试验中系统失效应急控制策略研究

| 超高压强度试验中系统失效应急控制策略研究

-

| 面向工业场景的碳纤维质量评估模型研究

| 面向工业场景的碳纤维质量评估模型研究

-

| 聚酰亚胺复合型材在钢结构建筑中的应用和验证

| 聚酰亚胺复合型材在钢结构建筑中的应用和验证

-

| 复合材料在商业卫星轻量化领域的应用

| 复合材料在商业卫星轻量化领域的应用

-

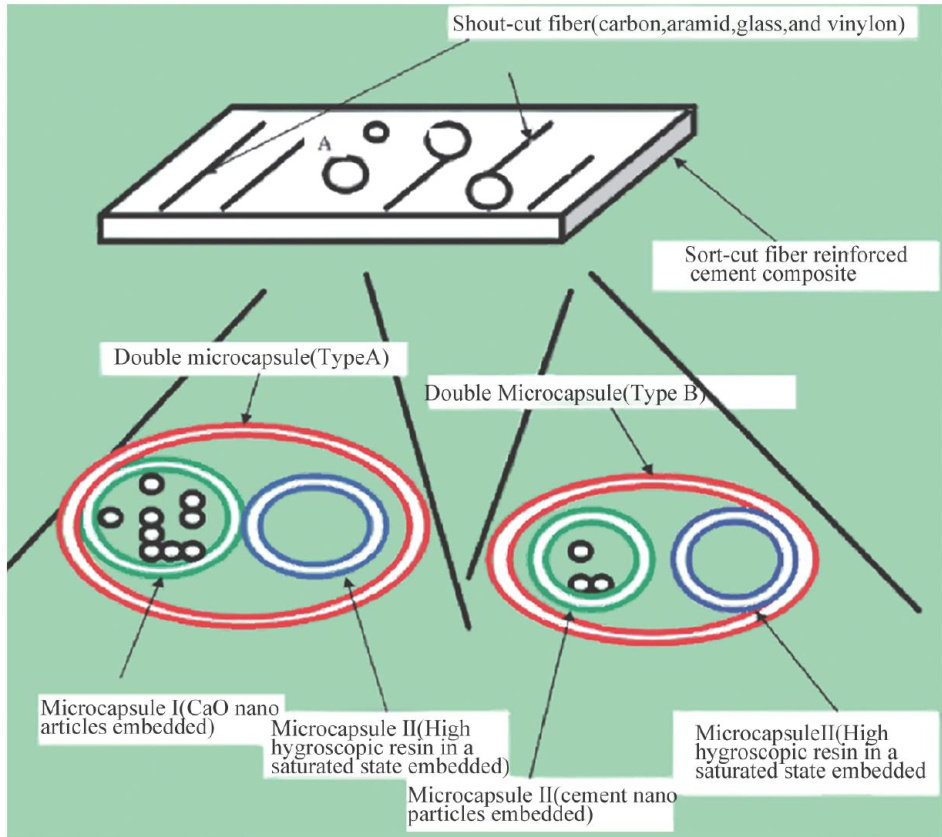

| 外源式自修复复合材料研究进展及应用

| 外源式自修复复合材料研究进展及应用

-

| 薄壁可变形碳纤维复合材料在航天器中研究进展

| 薄壁可变形碳纤维复合材料在航天器中研究进展

。通过傅里叶红外光谱(FT-IR)监测固化过程, 250°C 下可固化完全。采用动态差示扫描量热法(DSC)测试不同升温速率下的

。通过傅里叶红外光谱(FT-IR)监测固化过程, 250°C 下可固化完全。采用动态差示扫描量热法(DSC)测试不同升温速率下的

登录

登录