目录

快速导航-

卷首语 | 五十载砥砺奋进,新征程再续华章

卷首语 | 五十载砥砺奋进,新征程再续华章

-

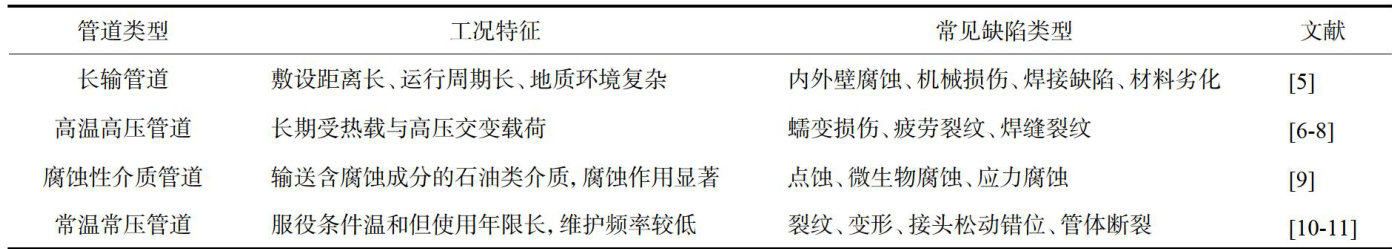

前沿综述 | 管道缺陷激光无损检测方法综述

前沿综述 | 管道缺陷激光无损检测方法综述

-

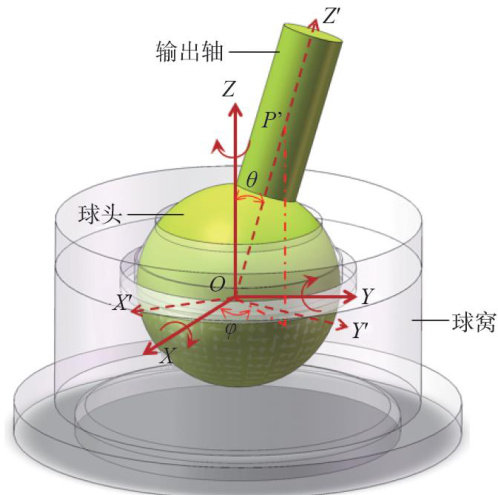

前沿综述 | 球铰链多维转角测量技术进展

前沿综述 | 球铰链多维转角测量技术进展

-

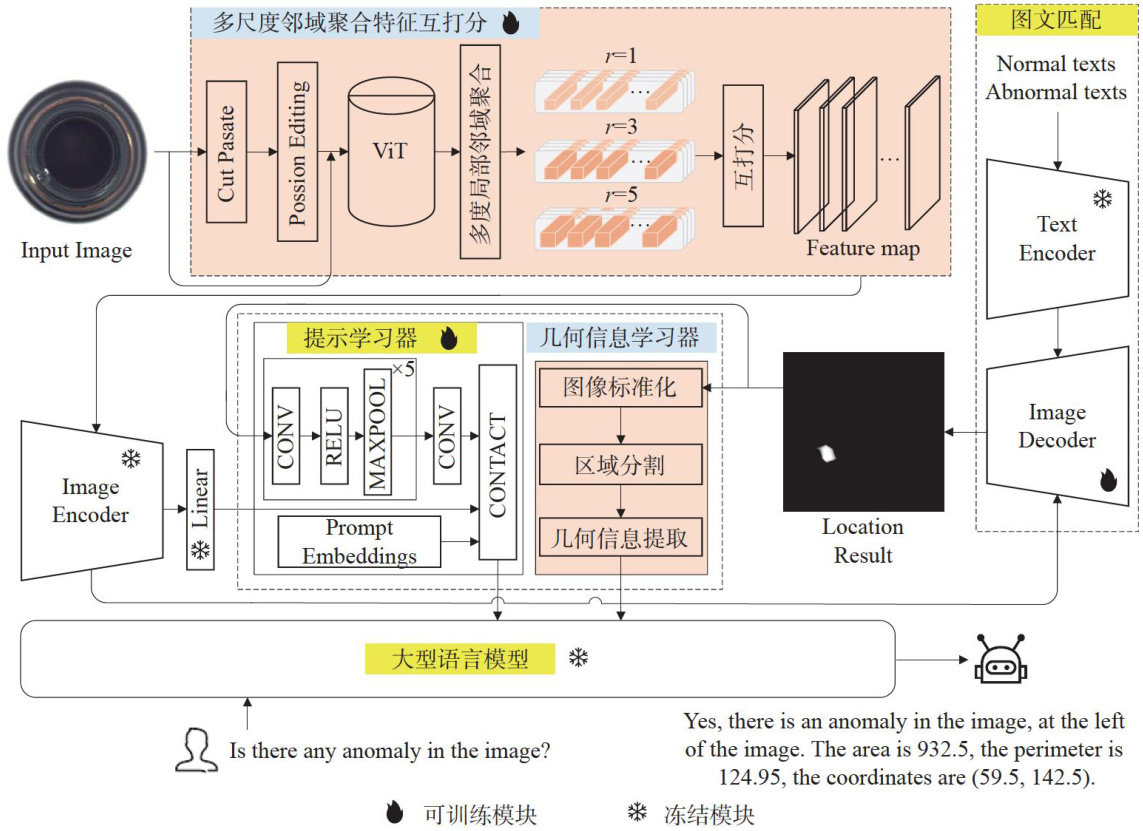

测试方法 | DetectGPT:无标签特征互打分机制的无监督工业异常检测方法

测试方法 | DetectGPT:无标签特征互打分机制的无监督工业异常检测方法

-

测试方法 | 镜面反射对植被指数和植被覆盖度的影响及实验测量

测试方法 | 镜面反射对植被指数和植被覆盖度的影响及实验测量

-

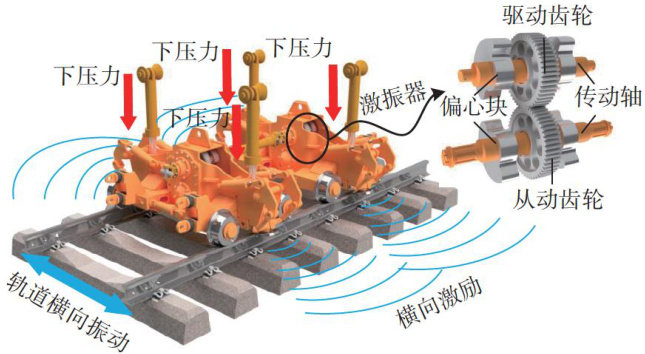

测试方法 | 铁路有矿道床横向阻力智能感知研究

测试方法 | 铁路有矿道床横向阻力智能感知研究

-

测试方法 | 发动机涡轮盘裂纹深度定量检测方法

测试方法 | 发动机涡轮盘裂纹深度定量检测方法

-

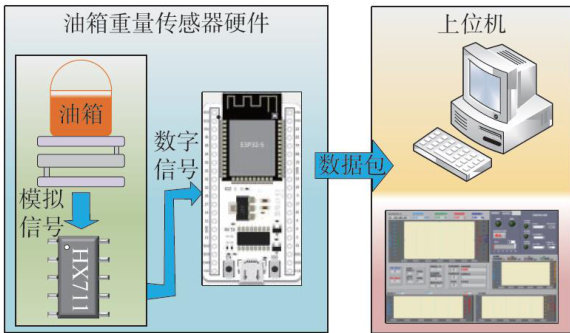

测试方法 | 基于称重法的微型涡喷发动机燃油流量测量方法研究

测试方法 | 基于称重法的微型涡喷发动机燃油流量测量方法研究

-

测试方法 | DME/DEMEIITFSII溶解度实验研究与吸收式制冷性能分析

测试方法 | DME/DEMEIITFSII溶解度实验研究与吸收式制冷性能分析

-

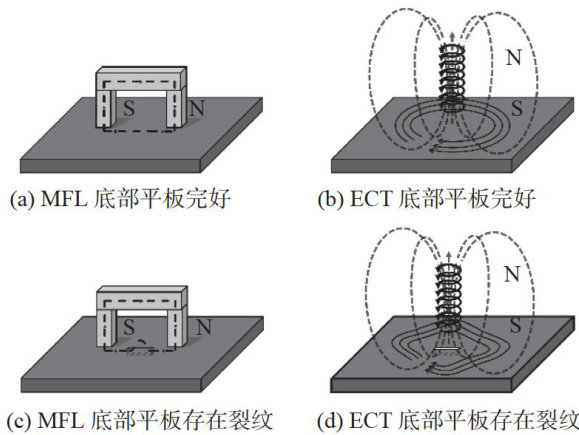

测试方法 | 储罐底部平板裂纹漏磁涡流复合检测方法研究

测试方法 | 储罐底部平板裂纹漏磁涡流复合检测方法研究

-

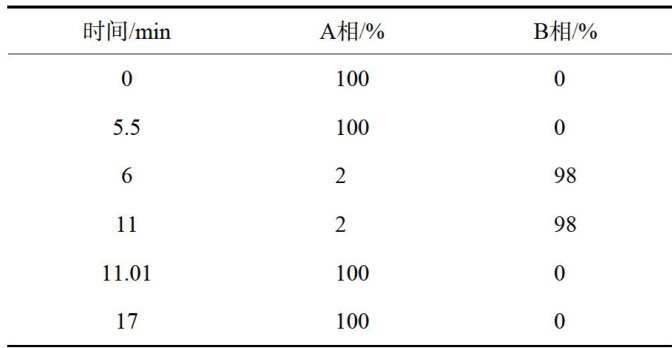

测试方法 | 分散固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法测定茶叶中丙烯酰胺及风险评估研究

测试方法 | 分散固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法测定茶叶中丙烯酰胺及风险评估研究

-

测试方法 | 南海海马冷泉沉积物中微生物多样性测定及其功能特征分析

测试方法 | 南海海马冷泉沉积物中微生物多样性测定及其功能特征分析

-

测试方法 | 动物源性食品中5种新型农药残留的气相色谱-串联质谱法测定

测试方法 | 动物源性食品中5种新型农药残留的气相色谱-串联质谱法测定

-

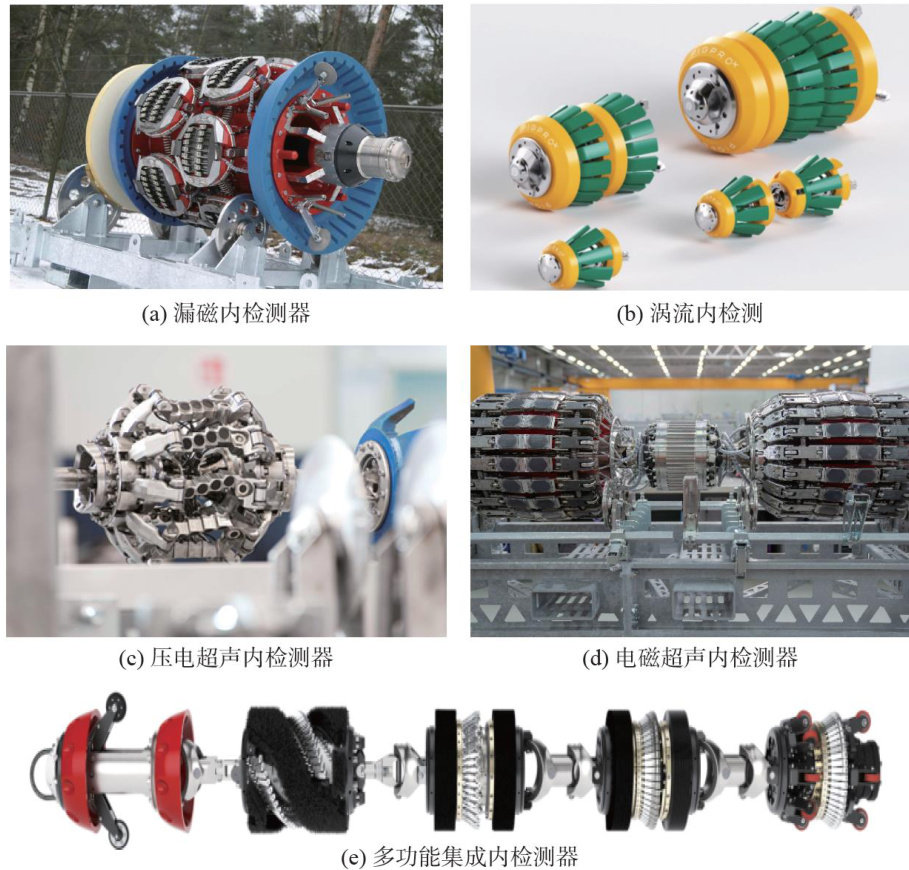

仪器设备 | 电磁多物理类匀场分层聚焦感知检测技术及管道内检测机器人应用

仪器设备 | 电磁多物理类匀场分层聚焦感知检测技术及管道内检测机器人应用

-

仪器设备 | 柔性复合相变薄膜的制备及其性能研究

仪器设备 | 柔性复合相变薄膜的制备及其性能研究

-

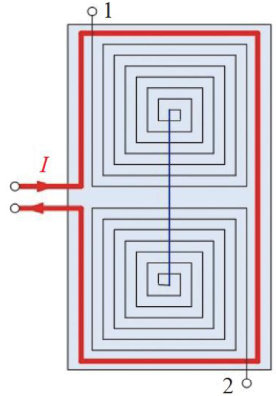

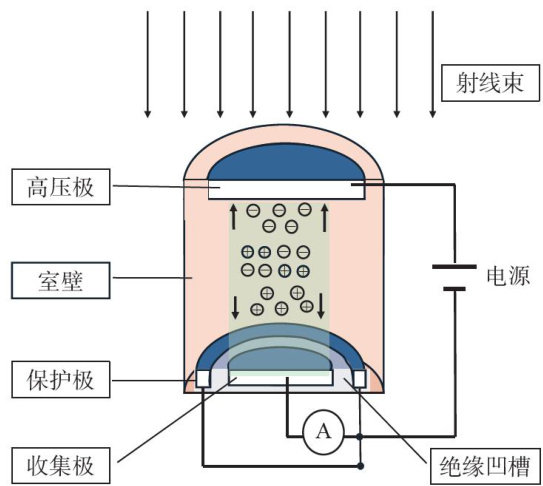

仪器设备 | 亚毫米级平板电离室辐射剂量特性初步研究

仪器设备 | 亚毫米级平板电离室辐射剂量特性初步研究

-

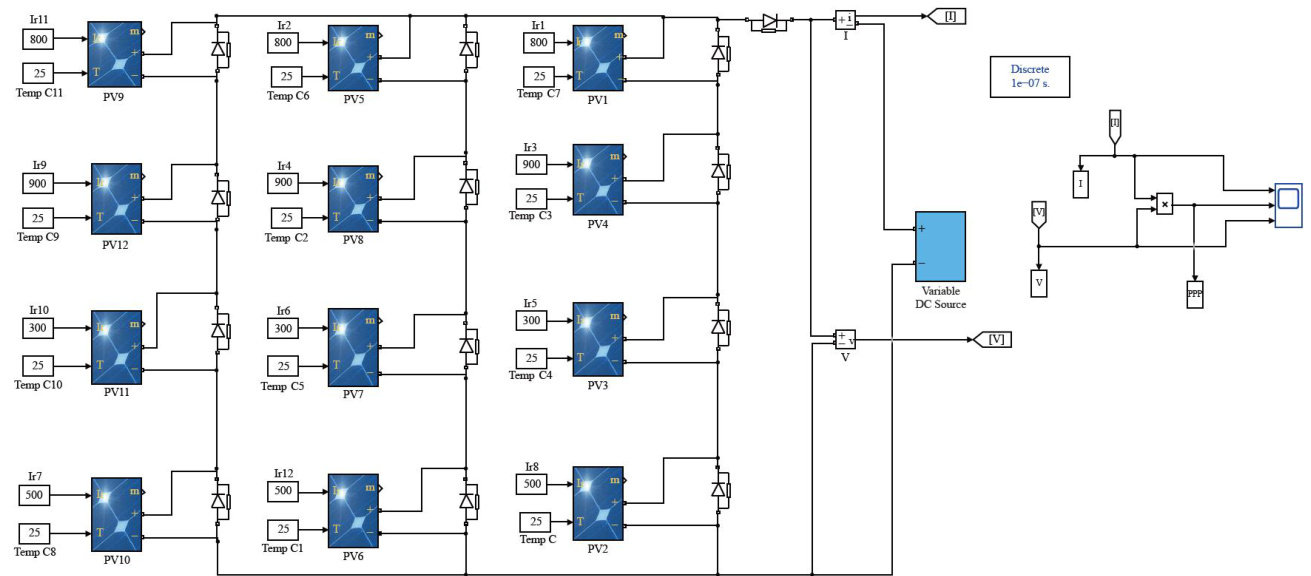

技术应用 | 改进海洋捕食者算法的光储系统MPPT控制策略

技术应用 | 改进海洋捕食者算法的光储系统MPPT控制策略

-

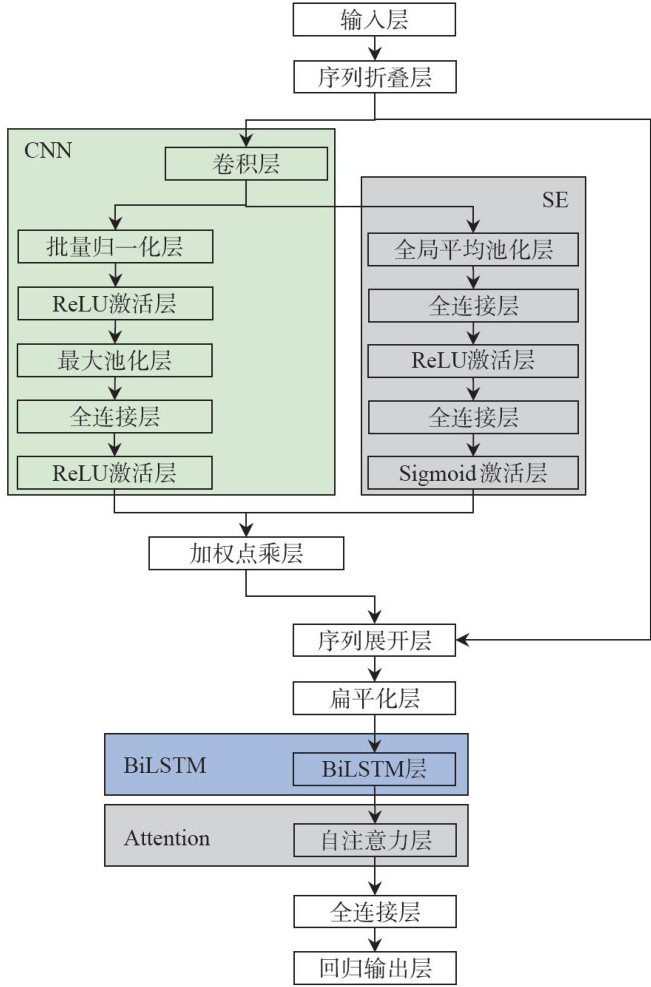

技术应用 | 应用CNN-BiLSTM-SEAttention模型预测电磁 超声测厚间隙

技术应用 | 应用CNN-BiLSTM-SEAttention模型预测电磁 超声测厚间隙

-

技术应用 | 基于无监督域适应的非介入式负荷监测方法

技术应用 | 基于无监督域适应的非介入式负荷监测方法

-

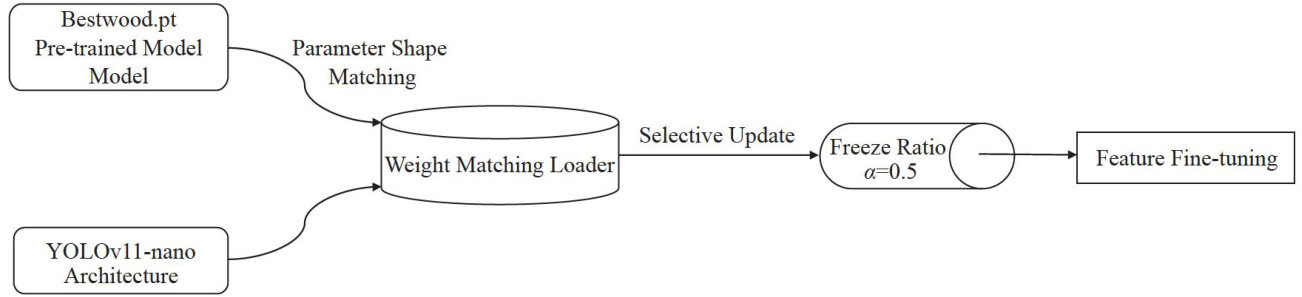

技术应用 | 融合迁移学习与光照自适应的轻量化YOLOv11竹节检测优化模型研究

技术应用 | 融合迁移学习与光照自适应的轻量化YOLOv11竹节检测优化模型研究

-

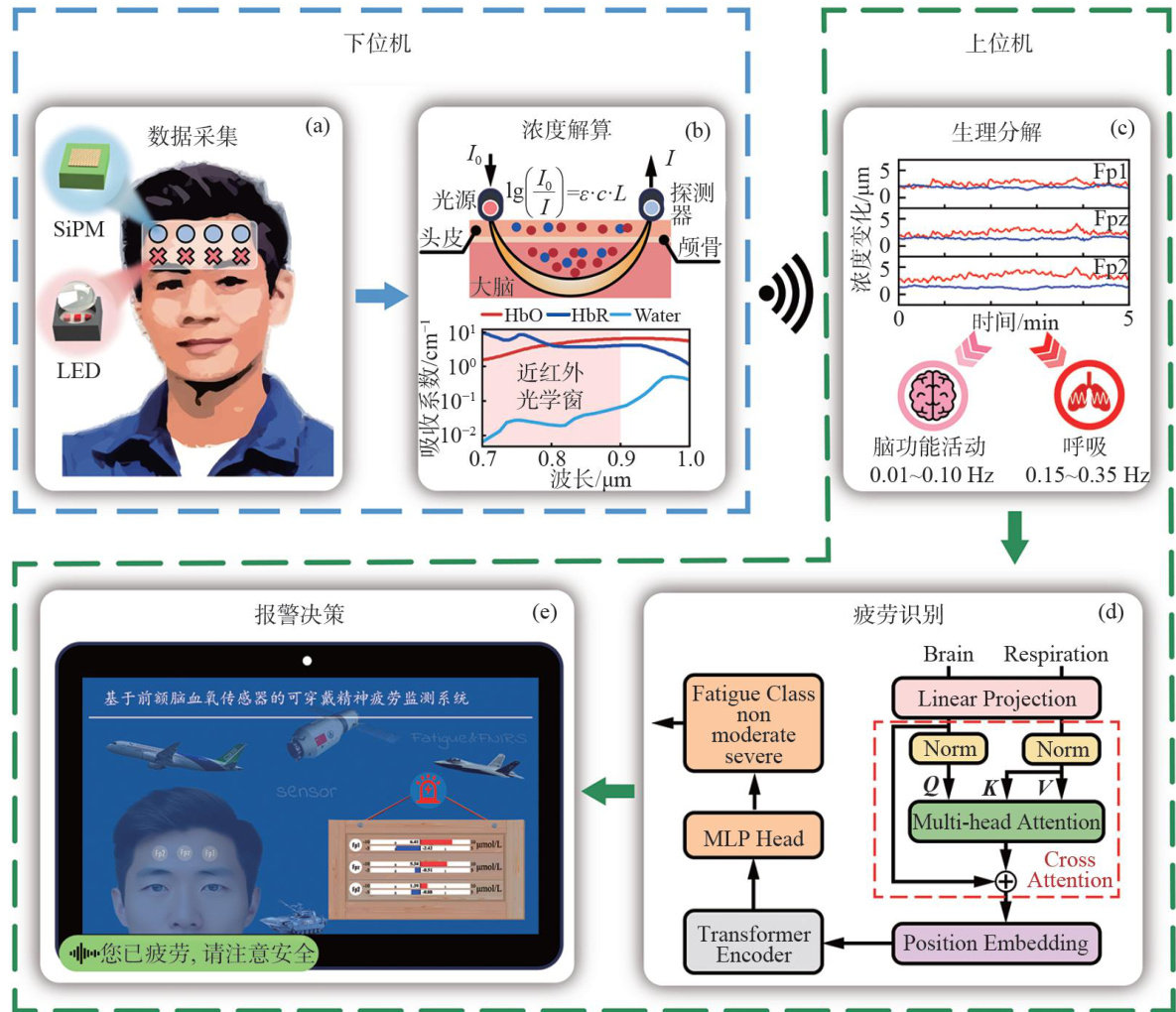

技术应用 | 基于单源双模跨注意力Transformer的精神疲劳监测系统

技术应用 | 基于单源双模跨注意力Transformer的精神疲劳监测系统

-

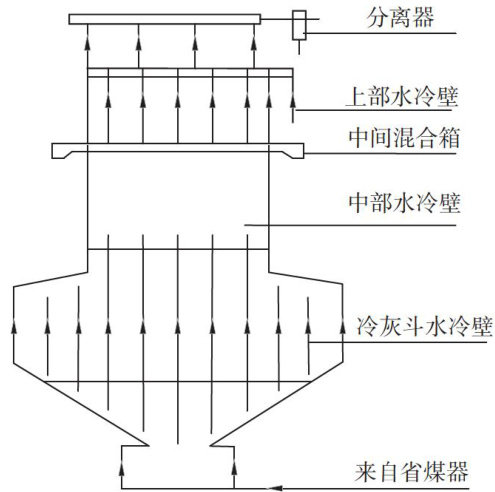

技术应用 | 变分贝叶斯在线更新预测锅炉水冷壁温度

技术应用 | 变分贝叶斯在线更新预测锅炉水冷壁温度

登录

登录