目录

快速导航-

特稿 | 工厂往事

特稿 | 工厂往事

-

运河津韵 | 天津是个好地方

运河津韵 | 天津是个好地方

-

运河津韵 | 人间河流(组诗)

运河津韵 | 人间河流(组诗)

-

运河津韵 | 流淌在运河上的“津味”

运河津韵 | 流淌在运河上的“津味”

-

新实力小说家 | 奶茶

新实力小说家 | 奶茶

-

新实力小说家 | 一杯奶茶或是一场胜利(创作谈)

新实力小说家 | 一杯奶茶或是一场胜利(创作谈)

-

新实力小说家 | 在时间的缝隙里重写“本城”故事

新实力小说家 | 在时间的缝隙里重写“本城”故事

-

小说 | 生意兴隆

小说 | 生意兴隆

-

小说 | 逆猫

小说 | 逆猫

-

小说 | 三友

小说 | 三友

-

散文 | 一跃入海

散文 | 一跃入海

-

散文 | 明月光里忆诗魂

散文 | 明月光里忆诗魂

-

散文 | 麦芽糖放在柴垛上(外一篇)

散文 | 麦芽糖放在柴垛上(外一篇)

-

诗歌 | 牵牛花的梦(外一首)

诗歌 | 牵牛花的梦(外一首)

-

诗歌 | 养在指尖的光 (组诗)

诗歌 | 养在指尖的光 (组诗)

-

诗歌 | 蛐蛐叫了(外二首)

诗歌 | 蛐蛐叫了(外二首)

-

诗歌 | 月光和时光的守候 (组诗)

诗歌 | 月光和时光的守候 (组诗)

-

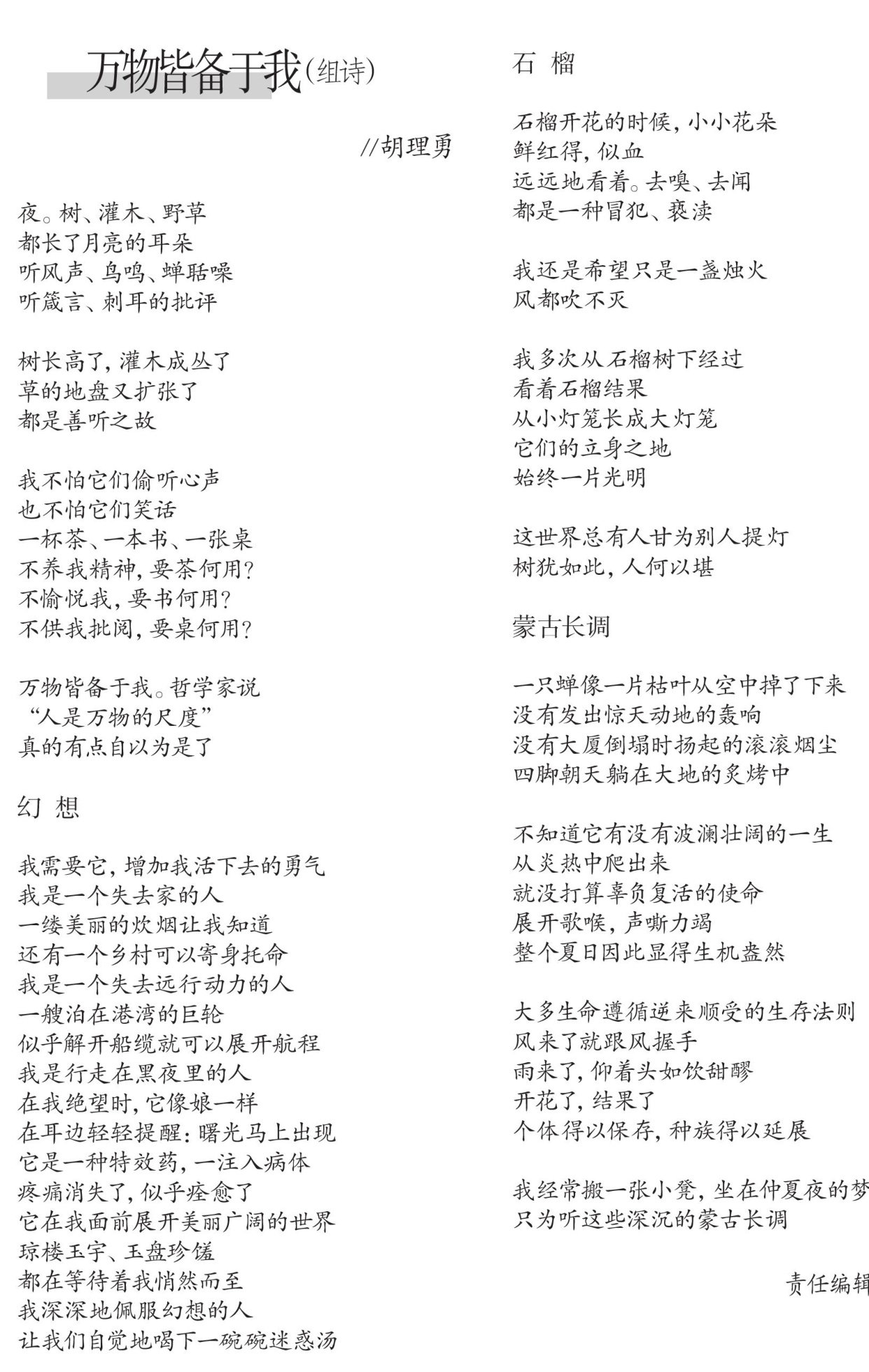

诗歌 | 万物皆备于我(组诗)

诗歌 | 万物皆备于我(组诗)

-

诗歌 | 房子是一种植物(组诗)

诗歌 | 房子是一种植物(组诗)

登录

登录