目录

快速导航-

2025中国汽车工程学会年会优秀论文(选登) | 纯电动乘用车能效发展与影响因素分析

2025中国汽车工程学会年会优秀论文(选登) | 纯电动乘用车能效发展与影响因素分析

-

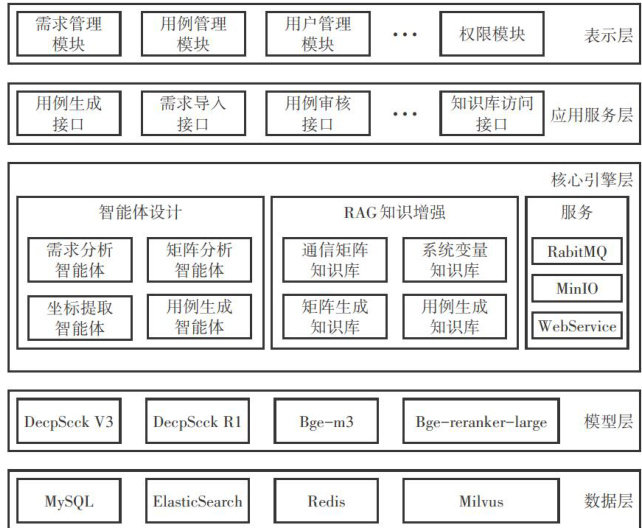

2025中国汽车工程学会年会优秀论文(选登) | 基于大语言模型的智能驾驶测试用例自动生成系统

2025中国汽车工程学会年会优秀论文(选登) | 基于大语言模型的智能驾驶测试用例自动生成系统

-

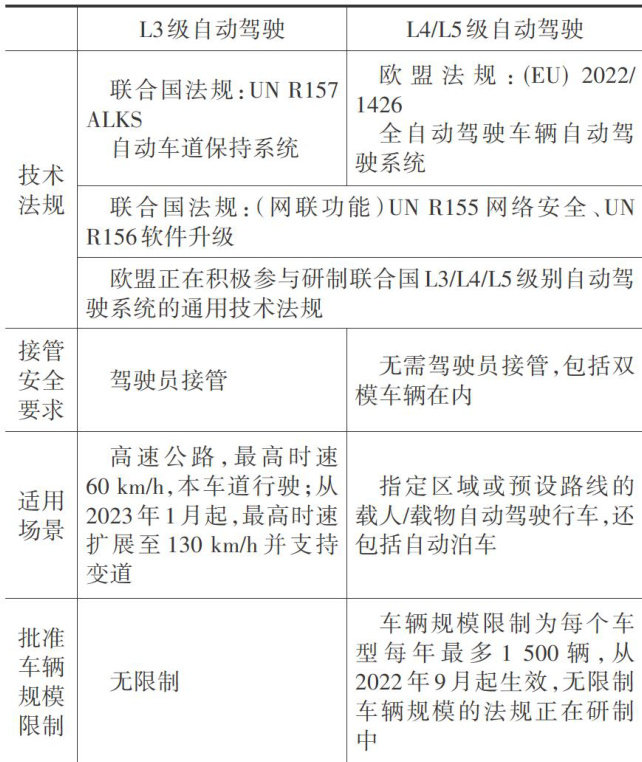

2025中国汽车工程学会年会优秀论文(选登) | 自动驾驶汽车法规与评估方法:研究进展与展望

2025中国汽车工程学会年会优秀论文(选登) | 自动驾驶汽车法规与评估方法:研究进展与展望

-

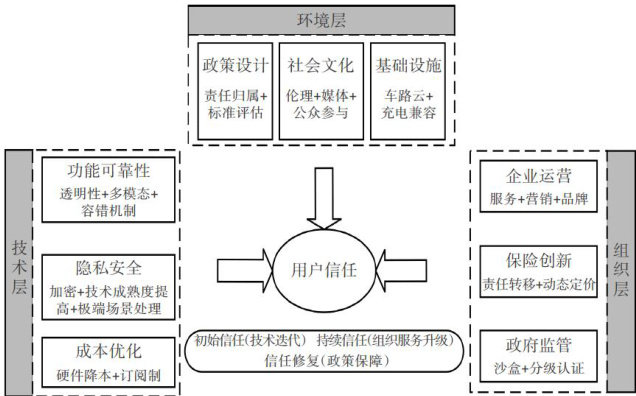

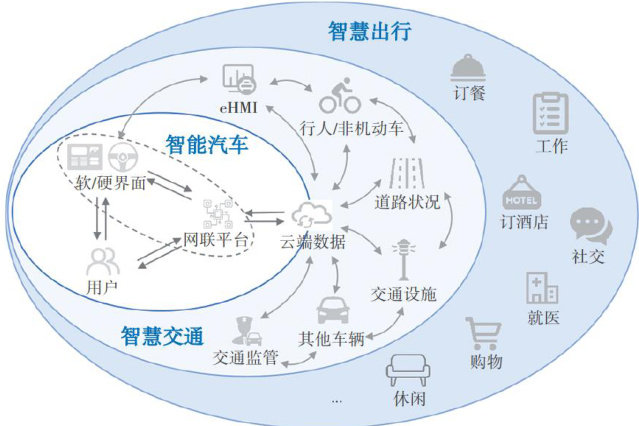

2025中国汽车工程学会年会优秀论文(选登) | 破解智能汽车“高潜力-低信任”研究综述:技术困境、组织障碍与环境约束

2025中国汽车工程学会年会优秀论文(选登) | 破解智能汽车“高潜力-低信任”研究综述:技术困境、组织障碍与环境约束

-

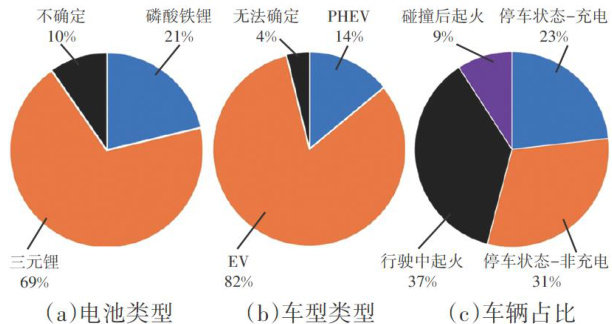

2025中国汽车工程学会年会优秀论文(选登) | 新能源汽车动力电池热失控后爆燃抑制技术研究进展

2025中国汽车工程学会年会优秀论文(选登) | 新能源汽车动力电池热失控后爆燃抑制技术研究进展

-

2025中国汽车工程学会年会优秀论文(选登) | 数字鸿沟背景下智能汽车适老化交互设计分析

2025中国汽车工程学会年会优秀论文(选登) | 数字鸿沟背景下智能汽车适老化交互设计分析

登录

登录