- 全部分类/

- 科学普及/

- 河南科技

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

科技资讯 | 科技资讯

科技资讯 | 科技资讯

-

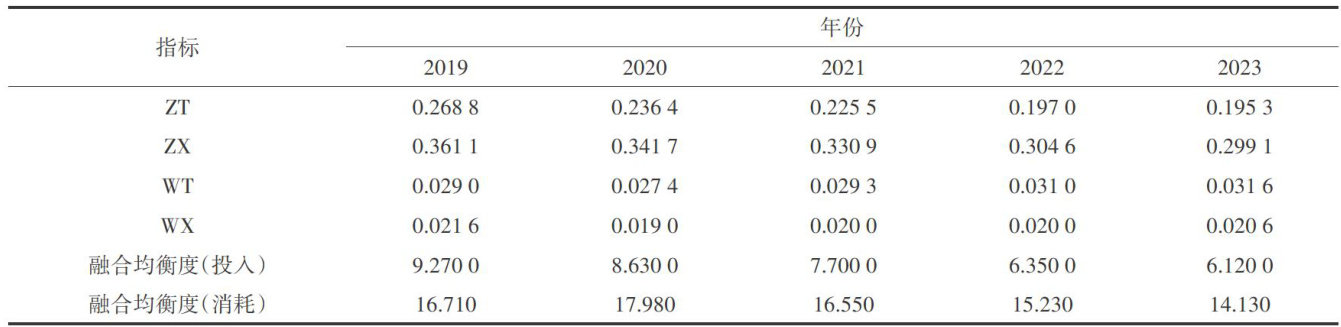

贯彻落实党的二十大精神.科技强国建设专栏 | 数字经济条件下生产性服务业(物流业)与制造业融合发展研究

贯彻落实党的二十大精神.科技强国建设专栏 | 数字经济条件下生产性服务业(物流业)与制造业融合发展研究

-

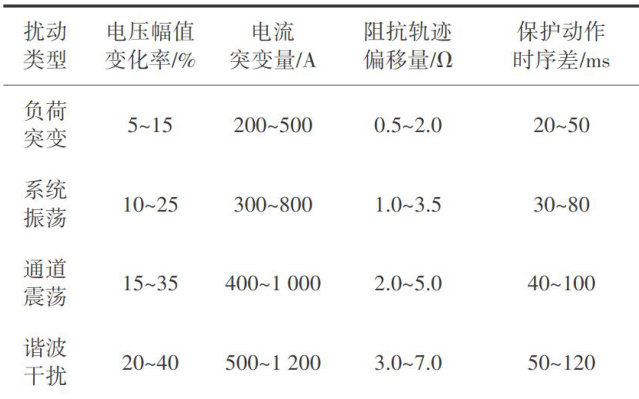

电气工程与自动化 | 基于机器学习的继电保护误动作识别方法研究

电气工程与自动化 | 基于机器学习的继电保护误动作识别方法研究

-

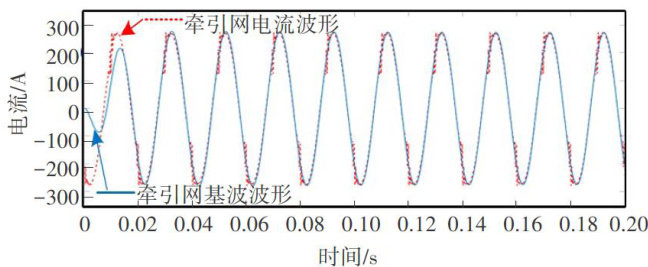

电气工程与自动化 | 一种适用于高铁牵引网的谐波治理策略

电气工程与自动化 | 一种适用于高铁牵引网的谐波治理策略

-

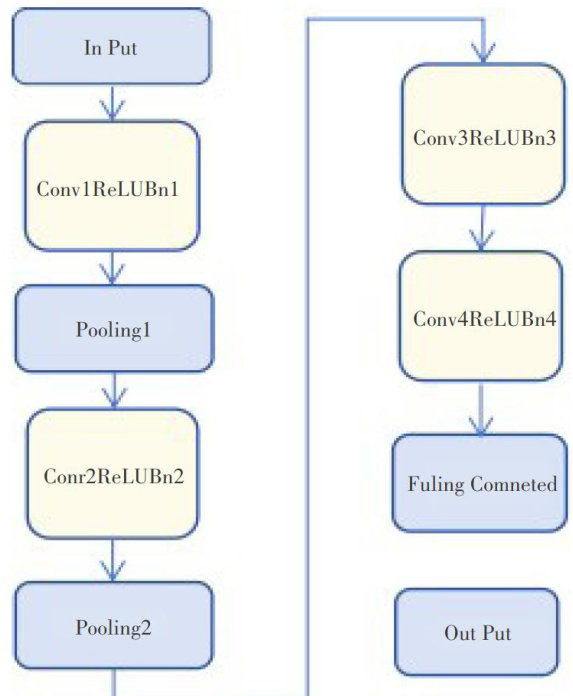

计算机与人工智能 | 基于改进CNN的高光谱图像分类算法研究

计算机与人工智能 | 基于改进CNN的高光谱图像分类算法研究

-

计算机与人工智能 | 基于Lite-YOLOv8的田间杂草检测方法研究

计算机与人工智能 | 基于Lite-YOLOv8的田间杂草检测方法研究

-

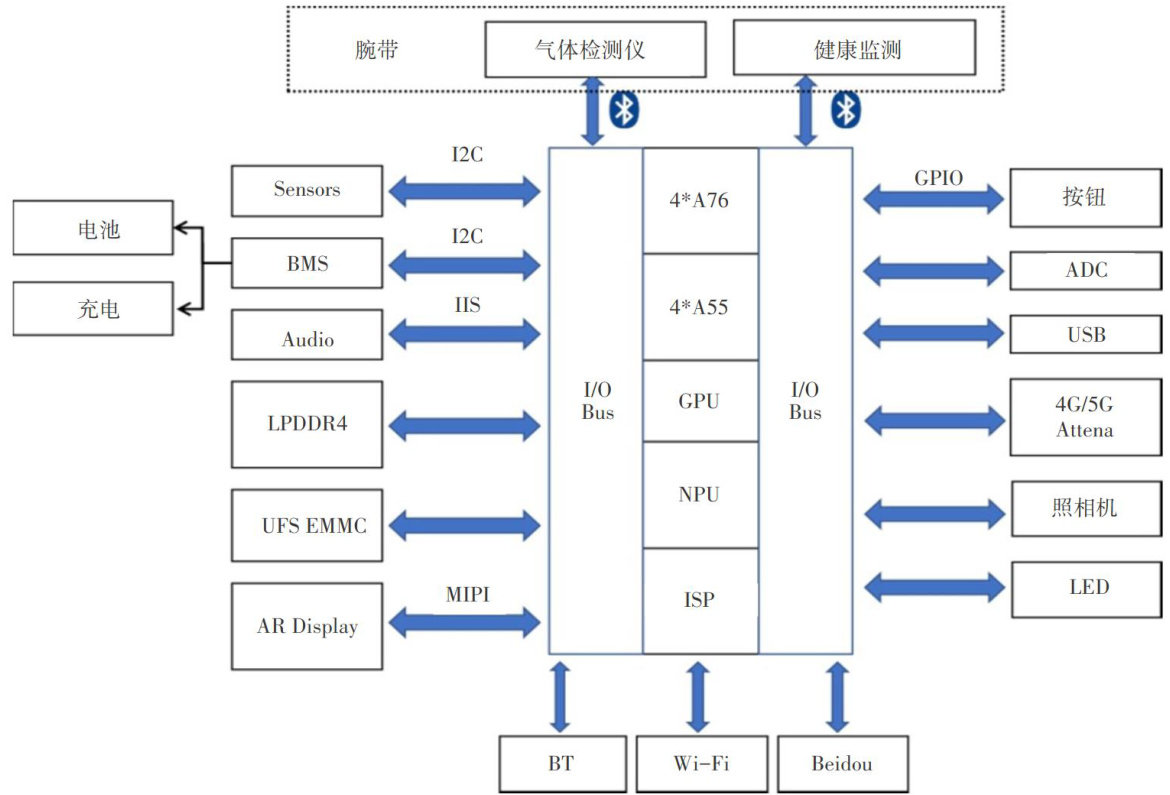

计算机与人工智能 | 基于多传感器集成和多模态融合的AR智能头盔设计

计算机与人工智能 | 基于多传感器集成和多模态融合的AR智能头盔设计

-

计算机与人工智能 | 基于预插补阶段和生成对抗网络的空气质量缺失值插补方法研究

计算机与人工智能 | 基于预插补阶段和生成对抗网络的空气质量缺失值插补方法研究

-

机械与动力工程 | 基于超声波全矩阵成像方法的采气树阀门注脂孔缺陷研究

机械与动力工程 | 基于超声波全矩阵成像方法的采气树阀门注脂孔缺陷研究

-

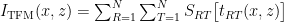

机械与动力工程 | 基于激光跟踪仪测量天线正交的测量点选取与分析

机械与动力工程 | 基于激光跟踪仪测量天线正交的测量点选取与分析

-

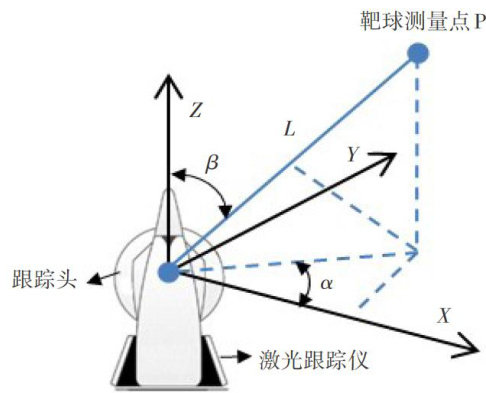

交通与土木工程 | 基于动力锥贯入试验的风积沙路基强度参数预测模型优化研究

交通与土木工程 | 基于动力锥贯入试验的风积沙路基强度参数预测模型优化研究

-

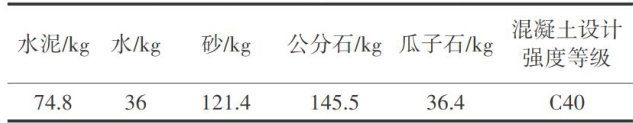

交通与土木工程 | 预应力混凝土梁开裂刚度退化及张拉力优化研究

交通与土木工程 | 预应力混凝土梁开裂刚度退化及张拉力优化研究

-

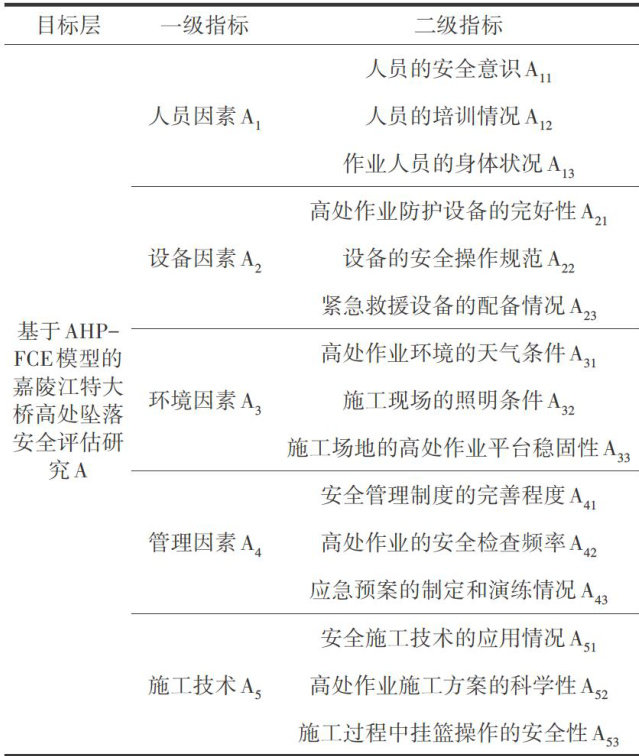

交通与土木工程 | 基于AHP-FCE模型的嘉陵江特大桥高处坠落安全评估研究

交通与土木工程 | 基于AHP-FCE模型的嘉陵江特大桥高处坠落安全评估研究

-

交通与土木工程 | 广州软土地区基坑边坡支护效果研究

交通与土木工程 | 广州软土地区基坑边坡支护效果研究

-

交通与土木工程 | 中原城市群轨道交通网络化规划方案实践

交通与土木工程 | 中原城市群轨道交通网络化规划方案实践

-

化工与材料工程 | 废旧高分子材料在道路建设中的绿色资源化利用途径探讨

化工与材料工程 | 废旧高分子材料在道路建设中的绿色资源化利用途径探讨

-

化工与材料工程 | 关于连续流动分析法与流动注射分析法测定水中硫化物的验证与对比

化工与材料工程 | 关于连续流动分析法与流动注射分析法测定水中硫化物的验证与对比

-

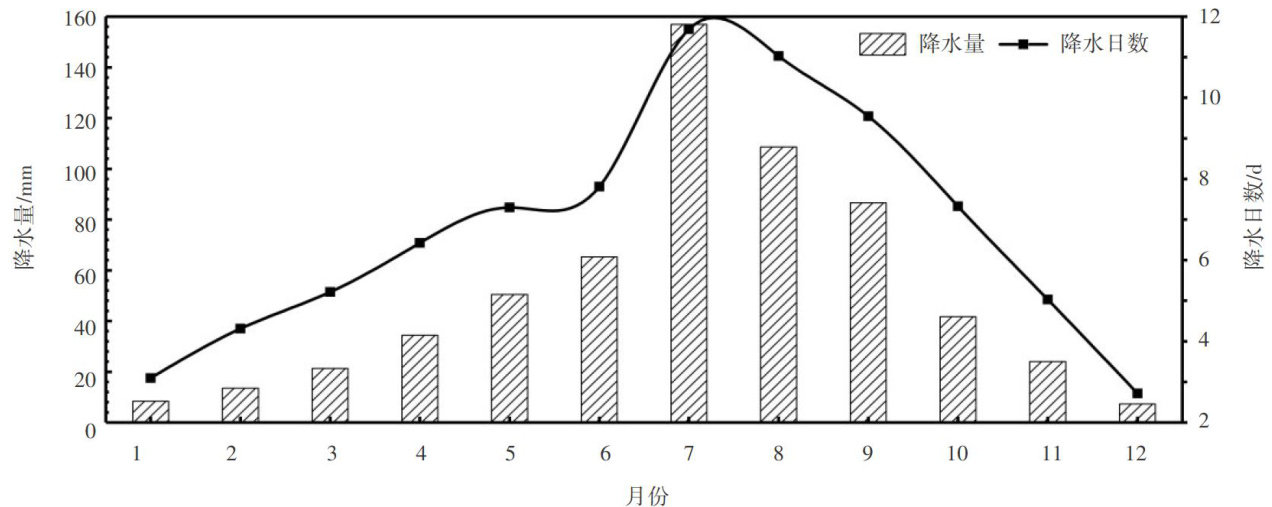

地球科学与环境工程 | 1960一2023年济源市极端降水事件特征分析

地球科学与环境工程 | 1960一2023年济源市极端降水事件特征分析

-

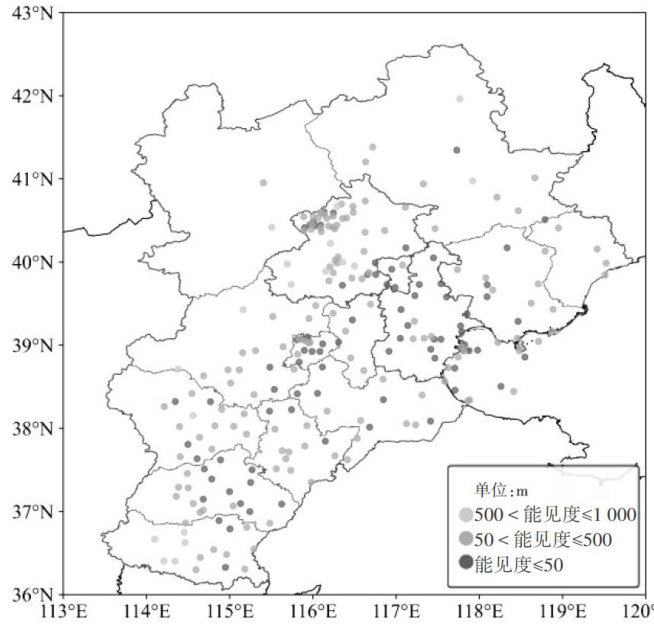

地球科学与环境工程 | 河北中南部一次大雾成因及污染物特征分析

地球科学与环境工程 | 河北中南部一次大雾成因及污染物特征分析

-

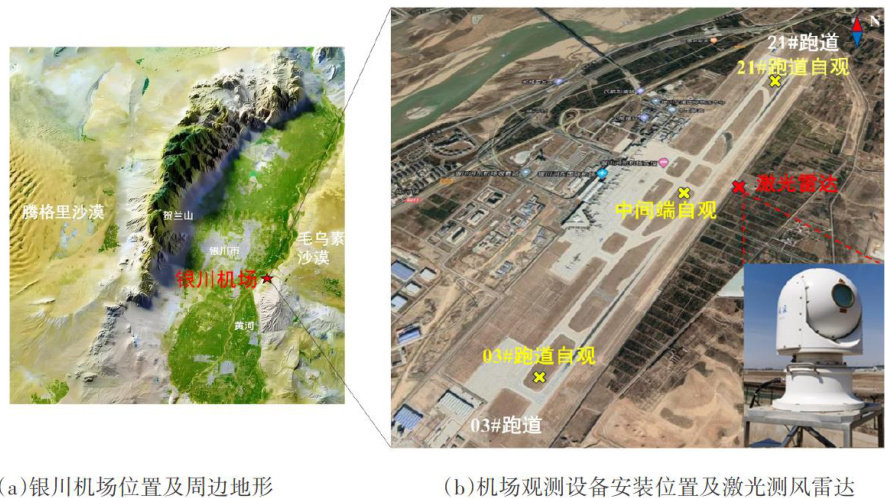

地球科学与环境工程 | 银川机场一次对流云引发低空风切变的激光雷达特征分析

地球科学与环境工程 | 银川机场一次对流云引发低空风切变的激光雷达特征分析

-

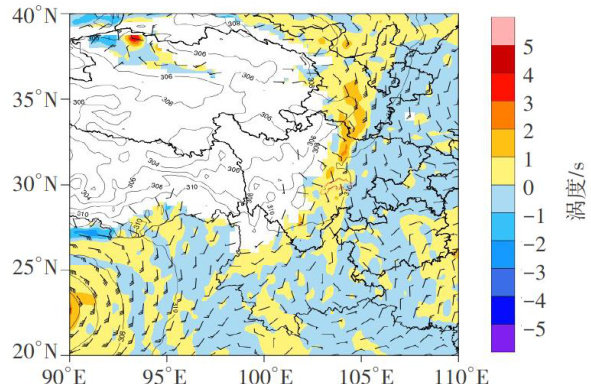

地球科学与环境工程 | 基于FY-4卫星遥感的一次西南涡暴雨过程分析

地球科学与环境工程 | 基于FY-4卫星遥感的一次西南涡暴雨过程分析

-

知识产权与专利导航 | 著作权法框架下开源许可证的制度调适

知识产权与专利导航 | 著作权法框架下开源许可证的制度调适

-

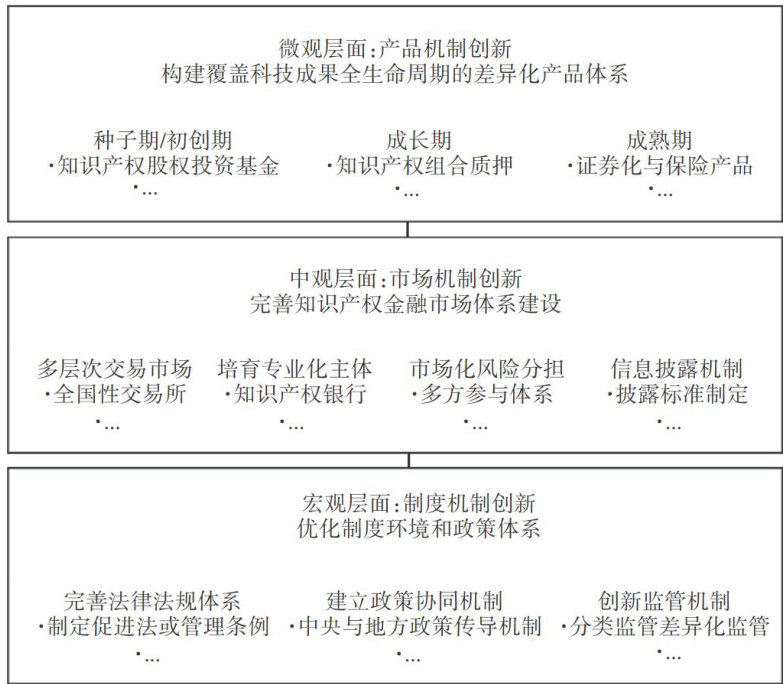

知识产权与专利导航 | 知识产权金融推动科技成果转化机制与路径研究

知识产权与专利导航 | 知识产权金融推动科技成果转化机制与路径研究

-

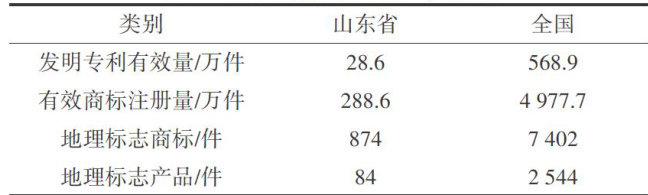

知识产权与专利导航 | 山东省知识产权公共服务现状分析及提升对策研究

知识产权与专利导航 | 山东省知识产权公共服务现状分析及提升对策研究

-

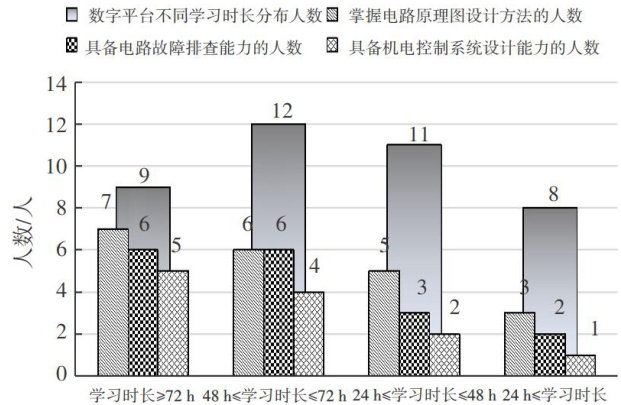

科技管理 | 教育数字化背景下智能控制技术领域创新人才评价机制研究

科技管理 | 教育数字化背景下智能控制技术领域创新人才评价机制研究

-

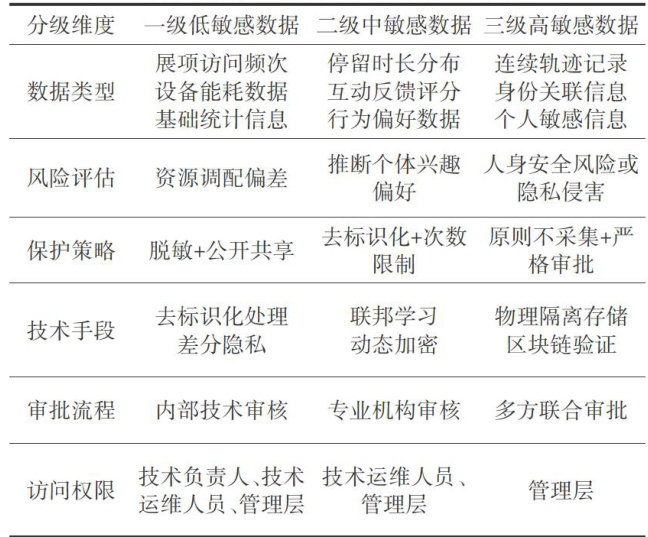

科技管理 | 智慧科普场馆数据融合效能提升与隐私安全风险防控的平衡路径研究

科技管理 | 智慧科普场馆数据融合效能提升与隐私安全风险防控的平衡路径研究

-

科技管理 | 河南省加快推动工业领域大模型应用的挑战与对策

科技管理 | 河南省加快推动工业领域大模型应用的挑战与对策

-

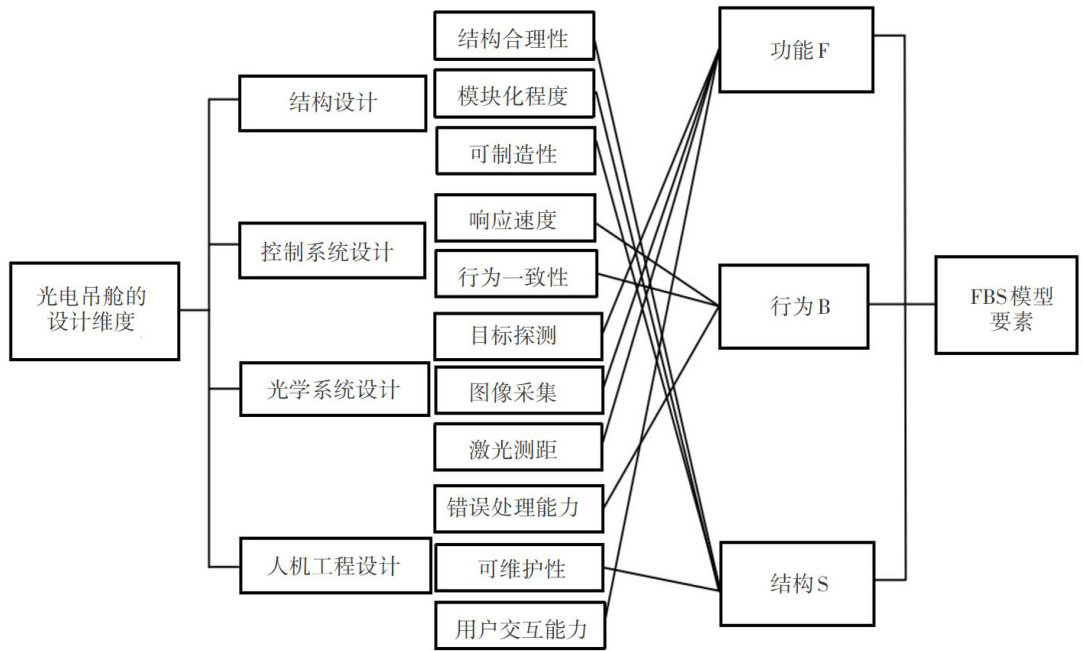

科技管理 | 基于FBS的民用光电吊舱设计评价指标体系研究

科技管理 | 基于FBS的民用光电吊舱设计评价指标体系研究

增长了 1.56% 。【结论】成功验证了改进方法的有效性,为农业领域复杂场景下的杂草检测提供了一种高效且可靠的解决方案。

增长了 1.56% 。【结论】成功验证了改进方法的有效性,为农业领域复杂场景下的杂草检测提供了一种高效且可靠的解决方案。 ),坑底隆起降至 18.75mm ,周边沉降 3.75mm ;最危险滑弧半径 26m 时安全系数为1.787,超规范限值 37% 。结论】数值模拟与稳定性分析结果表明,该支护方案可有效控制软土基坑变形,满足施工及运营期的稳定性要求,为类似工程提供参考。

),坑底隆起降至 18.75mm ,周边沉降 3.75mm ;最危险滑弧半径 26m 时安全系数为1.787,超规范限值 37% 。结论】数值模拟与稳定性分析结果表明,该支护方案可有效控制软土基坑变形,满足施工及运营期的稳定性要求,为类似工程提供参考。

登录

登录